建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

自治体の土木・建築職員数増/都道府県・政令市は2年連続/担い手不足に影響/総務省が定員管理調査

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください地方自治体の一般行政部門の職員数の下げ止まりが鮮明になっている。防災や地方創生などの体制充実を理由とした増員により、一般行政部門の職員数は前年比で2015年以降、4年連続で増加。一般行政部門のうちの土木・建築部門に所属する職員数も都道府県・政令市は2年連続、それ以外の市区町村は3年連続で増加した。防災・減災、国土強靱化に取り組むための体制整備が進む一方で、自治体による採用増が地域建設企業を始めとする担い手確保に影響を与える可能性も高まっている。

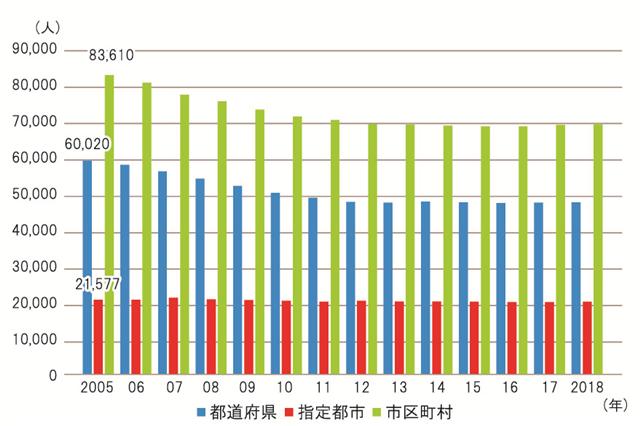

土木・建築部門職員数の推移

土木・建築部門職員数の推移総務省の定員管理調査(18年4月1日時点)によると、自治体の土木・建築部門に所属する職員数は、都道府県が前年比0.14%増の4万8313人、政令市が同0.48%増の2万0996人、市区町村が同0.24%増の6万9792人。都道府県・政令市・市区町村のすべての 区分で2年連続の増加となったのは、調査結果が公表されている05年4月1日以降、初めてだ。

都道府県別に傾向を分析すると、前年比で最も土木・建築部門の職員数を増やしたのは3.15%増の千葉県だった。20年夏季東京五輪の開催地決定を受けた14年から、東京都と同様に毎年職員数を増員。18年は1279人で、直近の底である13年から11%増加している。

東京都も18年は1%弱の増加にとどまったが、4975人と、10年前の水準まで職員数を回復させた。首都圏以外で、増加幅が大きかったのは福岡県や京都府、沖縄県などインバウンド(訪日外国人客)需要など開発の増加に伴う地価上昇が大きかった地域がランクインした。

一方、宮城県や福島県では東日本大震災以降に増加した土木・建築部門の職員数を抑制している。福島県は2.94%減、宮城県は1.72%減だった。両県とも13、14年で職員数を大幅に増やし、15年以降は4年連続で減少となっている。岩手県は昨年と同数の782人。

◆定員管理調査

総務省が都道府県・政令市・市区町村を対象に毎年1回、実施している職員数の調査。4月1日時点の部門別、職種別の職員数を公表している。

◆土木・建築職員増も割合は減少基調

都道府県における一般行政部門全職員数のうちの土木・建築部門の割合は20.81%と、4年連続で減少となった。市区町村も同様の傾向だ。職員数の傾向はあくまで「下げ止まり」であり、逆に言えば業務を進める上での最低値に達したとも言えそうだ。

人手不足に関連する要因を理由とした企業の倒産が過去最多となる中で、民間企業に限らず、自治体でも人材の確保が急務となっている。今後さらに人口減少が見込まれる日本においては、官民で人材を取り合うのではなく、協働して人材を確保する体制づくりが必要となる。

■一般行政部門

議会事務局、総務・企画、税務、労働、農林水産、商工、土木、民生、衛生の各部門の総称。教育、警察、消防、公営企業は含まない。

■土木・建築部門

土木一般、用地買収、港湾・空港・海岸、建築、都市計画、ダム、下水の企画調整や建設、管理を担当する部門の総称。

■建築部門

土木・建築部門のうち、住宅、建築を担当する部門で、建築確認、建築指導・監督事務、住宅政策企画、公営住宅の建設・管理、融資、営繕工事を担当。

残り50%掲載日: 2019年4月10日 | presented by 建設通信新聞