建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

ゼネコン各社ら/新時代の成長モデル描けるか/求められる変革と挑戦

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください1日から始まった「令和」の時代。社会情勢の変化や技術革新の加速化が見込まれる中で、ゼネコンら建設会社を取り巻く環境も大きく変容していきそうだ。働き方改革や生産性向上をさらに推し進めつつ、先を見据えた新たな挑戦が不可欠との見方は強い。どのような一手が打ち出されていくのか。

新たな視点、改革・変革、チャレンジ-。令和元年を目前に控えた2019年度の入社式で、ゼネコントップが発したキーワードだ。鹿島の押味至一社長は「活況が続いているが、市場縮小や技能労働者不足が見込まれるなど楽観できるものではない」と指摘。清水建設の井上和幸社長は「現状維持の姿勢は前進を諦め後退することを意味する。必要な変革と挑戦を断行してほしい」と呼び掛けた。

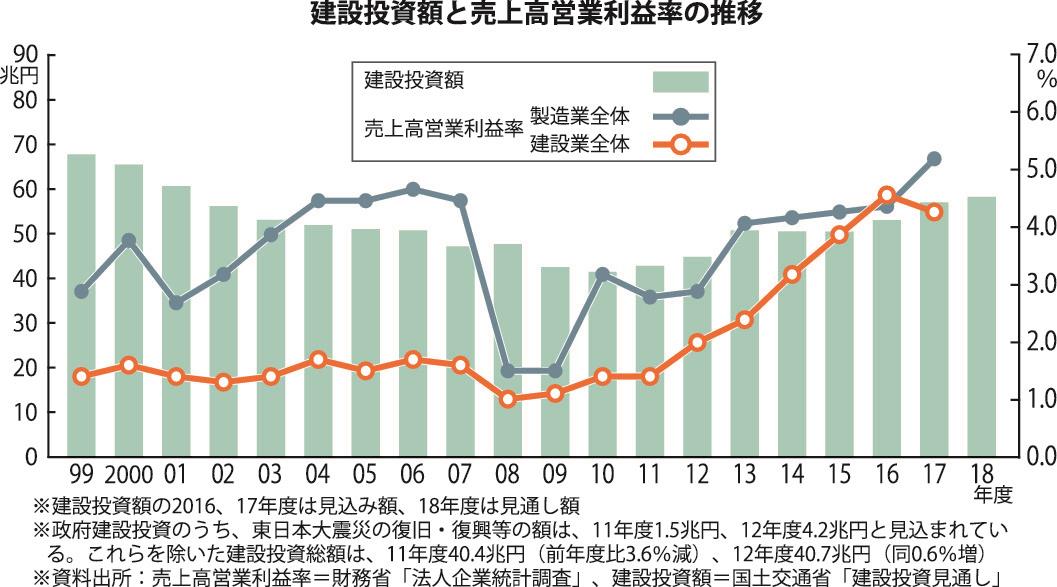

2020年東京五輪・パラリンピックを間近に控える今は、首都圏の大規模開発などを筆頭に建設投資は旺盛だが=グラフ参照、「2020年以降は追い風がやむおそれがある」(長谷工コーポレーションの辻範明社長)。熊谷組の櫻野泰則社長も「人口減少・少子高齢化による市場の量・質の変化は間違いなくやってくる」と見る。

建設業界には、高度経済成長やバブル経済などの追い風を、その後の経営に生かし切れなかった苦い歴史がある。需要の低迷とともに過当競争に陥り、産業全体が疲弊するような悪循環が再び起きると、人材は離れていく。産業そのものが瓦解(がかい)していく危険な道へとつながりかねない。主要ゼネコンでは、18年4~12月期連結決算時点で見ると、10%超の完成工事総利益(粗利益)率を確保できている企業が多い。建設投資が減少局面に入ってからも維持できるかが焦点となる。

そのためには、生産性向上が欠かせない。現場の手戻りをなくすような無駄の排除はもちろんのこと、省人化・無人化施工を含め建設現場の生産性向上策i-Constructionは、より加速していくだろう。

労働人口が減少する中、人材獲得競争は、さらに熾烈(しれつ)になると見込まれる。経団連と大学関係者による協議会は、新卒学生の通年採用拡大を盛り込んだ共同提言をまとめており、採用環境も変わっていく方向だ。優秀な人材を呼び込むための働き方改革は必須条件となる。大成建設の村田誉之社長は「魅力ある産業とするための職場環境づくりを推進している。旧態依然の働き方では何も変えられない」と力を込める。「健康で働きがいのある魅力あふれる会社」(西松建設の高瀬伸利社長)や「性別や国籍を問わず多様な人材が生き生きと働ける企業」(五洋建設の清水琢三社長)も共通する方向性だ。

就労履歴情報などを蓄積する「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の本運用が、4月に始まった。担い手から選ばれなければ建設産業の施工力は維持できない。最前線を支える専門工事業や関連産業でも処遇や労働環境を改善していけるかが、大きな分かれ道となる。それは地域建設業にも共通する大きな課題だ。ESG(環境・社会・企業統治)が叫ばれる中、発注者を含めた多くの関係者が、競争と協調のバランスを保ちつつ成長する姿を描いていく必要がある。

戸田建設の今井雅則社長は「先行きの見えない時代だからこそ活性化・拡大への好機」と見る。海外展開や新規事業開拓、業容の拡大も注目点。大林組の蓮輪賢治社長は「『ゼネコン』という枠にとらわれず、全てのステークホルダーの期待に応える企業を目指している」との姿勢を示す。竹中工務店は、人口減少と高齢化が進む島根県雲南市で、健康なコミュニティーを支える事業を模索する。佐々木正人社長は「日本の課題は地方都市の再生。業容を広げる何かを見つけたい」と話す。

各社の挑戦が新時代にどう花開くのか。安全・安心や成長を支える産業だからこそ、成果が求められることになる。

残り50%掲載日: 2019年5月7日 | presented by 日刊建設工業新聞