建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

建設生産・管理システムあり方懇/国交省・コロナ踏まえ将来像検討/デジタル化進展に対応

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください国土交通省は24日、「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」(座長・小澤一雅東大大学院教授)を開いた。新型コロナウイルス感染症の流行を契機として、社会全体のデジタル化の加速を踏まえ、今後10年を見据えた建設生産・管理システムの将来像とその実現に向けた具体的な取り組みの検討に着手した。

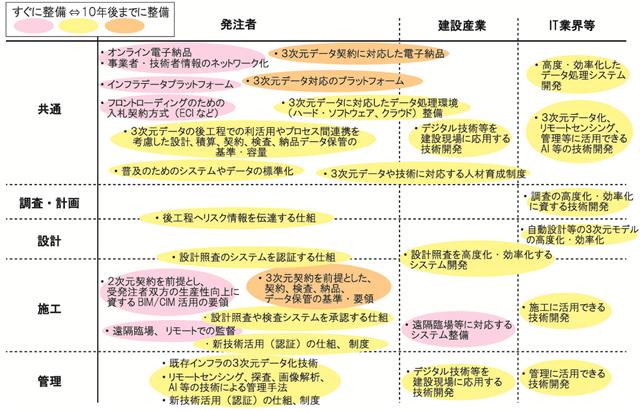

将来像(10年後)の実現に必要なシステムのイメージ

将来像(10年後)の実現に必要なシステムのイメージ小澤座長は冒頭、「社会のデジタル化への要請がますます強くなる。一方で、現場で働く人の高齢化や働き方改革といったプレッシャーもある中で、仕事のやり方そのものについて、次の世代に残す新しいシステムを考えていくべき時にきている。今後の新しい建設生産・管理システムはどうあるべきか意見をいただきたい」と開催の意義を説明した。

懇談会では2018年4月に、働き方改革の推進や担い手の確保育成などに対応した発注者の取り組みの方向性をまとめ、提言した。国交省は公共工事品質確保促進法(品確法)の改正を始めとする各種制度の改善で提言内容を具現化してきた。

今回は2年ぶりに懇談会を開催し、新たな議論をスタートさせた。焦点となるのはデジタル化の急速な進展。これまでもICT施工の導入などデジタル化に取り組んできたが、20年の新型コロナの世界的な流行により、非接触やリモート化の動きが加速した。

現状の発注者は、電子納品などの取り組みで進展はみられるが、実務的には紙ファイルを執務室や倉庫に保管していることも多い。受注者も従来の建設産業にないドローンやクラウドなど新分野・新領域の技術にすべての事業者が対応している状態にはない。

今後、環境の変化に対応した業務の変革を進める上で、目指すべき将来像を明確に持ちながら、その実現のために発注者と各関係者が備えるべきシステムや仕組みを懇談会を通じて探る。

同日の会合では、データや新技術活用に際して、建設産業が蓄積してきた暗黙知の保護やノウハウを持つ人材の処遇改善をあわせて考える必要があることなどが指摘された。また、新たな手法を取り入れるだけではなく、既存制度の見直しの視点も不可欠だとの意見が上がった。

残り50%掲載日: 2020年12月25日 | presented by 建設通信新聞