建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

話題縦横・建設経済研究所/アフリカの建設市場展望/日本企業の現地浸透がカギ

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください【人材育成、技術移転で「質の高いインフラ」】

建設経済研究所は、建設経済レポートNo.71でアフリカの建設市場に関する調査結果を公表した。社会経済の状況から建設市場として高いポテンシャルがあるが、現状では日本企業が存在感を示せている状況にはないと分析。日本の強みである人材育成や技術移転を伴った「質の高いインフラ」をいかにして現地に浸透していくかが、今後のかぎと強調している。

調査結果によると、アフリカの今後を見通す上で欠かせないのが、人口の増加率だ。2015年に11.9億人だったアフリカの人口は25年に中国、30年にはインドを上回り、50年には15年比の2倍超に当たる25.3億人まで増加すると予測されている。ビジネス環境の改善も進んでおり、各国の企業が盛んにアフリカに進出を始めている。

高いポテンシャルを示す一方で、他の新興国と同様にインフラの弱さが経済成長の足かせになりつつある。農業や製造業の振興にはインフラ基盤整備が必要だが、道路アクセス率は34%と他地域の開発途上国よりも低く、輸送コストも高い。電力、水資源の利活用状況も低調だ。

インフラの投資資金についても、アフリカの膨大なインフラ整備需要に対して全体の半分程度しか満たしていない状況におかれている。資金ギャップは特に水資源分野で大きく、80%も不足している。裏を返せば、アフリカのインフラへの投資額を増やして資金ギャップを解消することで、経済成長率は年に2%押し上げられ、ますます魅力的な市場になると分析している。

アフリカにおけるインフラ投資額(17年)を地域別にみると、アフリカの各国政府からが343億ドルと最も多いが、194億ドルにのぼる中国からの資金が目立つ。国別では日本が24億ドルと中国に次いで多い。民間からの投資は23億ドルで、これらすべてをあわせた投資額は816億ドルとなっている。

アフリカ地域外からの投資で最多となっている中国からの援助は、自国の労働者を連れてくることから「現地雇用を生まない」といった批判が挙がっている。また、中国を中心にアフリカ諸国の債務が急速に増加していることも問題視されている。

しかし、中国企業は鉄道・道路の大型案件を資金調達から施工、運用まで一括して行うトータルソリューションを持ち合わせていると同時に、その意志決定が早いという特徴がある。各国の大統領や首相にとっては自らの任期中にインフラ整備が完了するスピード感こそが、債務という大きな代償を抱えても、大きな魅力になっているとみる。

現状、日本の建設企業が中国企業と競合することは非常に厳しく難しいとする一方で、中国がインフラを短期間で完成させることにより、民間企業の進出基盤が早期に整備されるという側面もある。競合することは避けつつも、例えば鉄道を中国企業が敷設し、その沿線における不動産開発や都市開発を日本企業が行うなどマーケットで共存する方策を探る必要があるとしている。

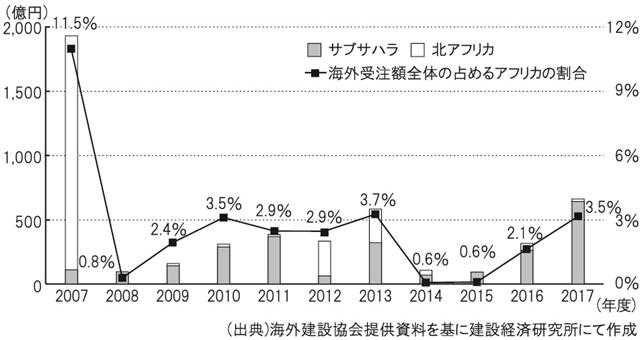

海外建設協会の調査によると、01-17年度までにアフリカ54カ国のうち46カ国で受注実績があり、日本の建設企業は各地で事業を行ってきたことが分かる。建設経済研究所が行ったアンケートでは、アフリカにおける事業展開への関心がある企業は21社中16社だった。

また、現在、アフリカで事業を行っている企業12社のうち、11社が事業拡大に前向きな意向を持っている。他方、対象案件については、政府開発援助(ODA)プロジェクトや日系企業、日本大使館のプロジェクトのみを対象としており、現地政府や企業、国際金融機関からの案件受注に向けた取り組みは見られなかったとしている。

アフリカで重視する地域について大手建設企業は、市場性の高さを理解しながらも、ODA供与国であることやケニアを中心とする英語圏の東アフリカ諸国など一定の慎重さを保持している結果となった。準大手、中堅建設企業では、ODA案件でも競合相手が少ないという理由からフランス語圏を挙げる企業もあり、1つの案件を契機に相手国政府とネットワークを構築して、継続的に受注を目指す動きもあった。

レポートでは、日本の建設企業が競争力をもってアフリカに進出するには、現地企業や第三国連携、PPPなどのパッケージ化した進出といった可能性も視野に入れ、現地に根ざした事業展開が重要であると分析。日本企業のアフリカでの挑戦は、競争力を高め、グローバル展開に弾みをつけると展望している。

残り50%掲載日: 2019年5月9日 | presented by 建設通信新聞