建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

熟練度に応じて体系確立/技能者の能力評価・処遇把握/建専連調査

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください【「職長能力重視し格差を」7割が訴え】

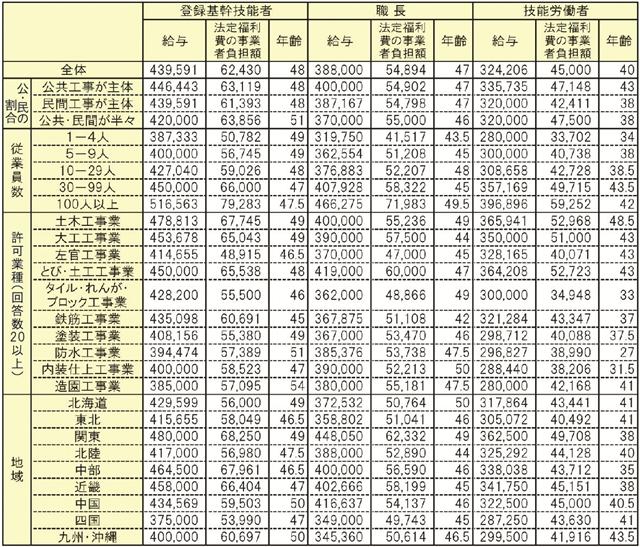

建設産業専門団体連合会は、登録基幹技能者、職長、それ以外の技能者の能力評価と処遇に関する調査結果をまとめた。給与額(中央値)を見ると、おおむね技能の熟練に応じて水準が高くなっているものの、個別意見では登録基幹技能者の認知度向上やメリットを得られる仕組みを求める声が上がった。職長については、登録基幹技能者に比べ客観的な評価が普及しておらず、元請けによる評価制度も一様ではない。一方で、今後の職長の処遇のあり方については、73.3%が「能力を重視してもっと格差をつけるべき」と回答しており、建設キャリアアップシステムを活用し技能のレベル分けなどを通じた統一的な体系の確立が急務となっている。

建専連による登録基幹技能者、職長、それ以外の技能者を区分して比較する調査は初めて。建専連の正会員(33団体)に所属する会員企業とその下請企業を対象に2018年11月5日-12月26日に調査を実施。有効回答数は826だった。

登録基幹技能者の能力評価と処遇については、「資格取得後に手当を支給していない」割合が48.7%と半数を占めた。支給している企業は「毎月、資格手当を支給してる」(34.0%)、「ボーナスなどに上乗せしている」(10.5%)、「取得の際に、一時金を支給している」(4.8%)などだが、下請階層が増すごとに支給割合は下がる。

技能者に支払っている給与額・負担している法定福利費(中央値)

技能者に支払っている給与額・負担している法定福利費(中央値)登録基幹技能者への手当てなどを支給する元請けの有無については、「評価している元請企業はない」が80.9%で、「ある」の19.1%を大きく上回った。大手企業では導入されているが、全体で見ると数は少ない。

「評価し、手当を支給する元請けがある」と回答した企業のうち、評価方法は「登録基幹技能者を資格要件とする優良職長手当制度」が74%で、「登録基幹技能者自身を評価」する元請けが38.5%だった。

登録基幹技能者を除く、職長の評価方法は、「評価項目を定めず、仕事ぶりにより上司が評価ランクを決める」(48.2%)と「評価ランクは特に決めていない」(27.7%)をあわせると大半を占め、客観的な能力評価は普及していないことが分かった。

能力評価による賃金格差は、「最大で5-10%」が25.4%、「賃金差はつけていない」が20.6%、「最大で10-20%」が15.5%と全体的にばらつきがある。請負単価、難易度などによる賃金変化は「担当工事によって変わることがない」が83.1%と圧倒的に多い。

元請企業による職長評価制度は「ある」が36.1%、「ない」が35.4%、「わからない」が28.5%だった。職長評価制度の内容は、表彰が75.6%、金銭的な処遇が53.4%、優先発注が21.4%。職長評価制度がある元請けに対しては、37.2%が「優秀な職長を優先配置する」、50.0%が「職長を指名されれば配慮する」としている。

元請けによる職長の育成施策は、「特にない」が最多の40.7%。「職長研修の実施」(35.4%)、「資格取得への助成」(34.1%)、「業界団体の職長研修への参加助成」(16.6%)など施策を講じている元請けも半数程度存在する。

登録基幹技能者、職長を除く技能労働者は、職長と同様に評価基準が厳密には設定されていない。能力評価による賃金格差の考え方は企業によってばらつきがあり、請負単価、難易度による賃金変化がほぼないことも同じだった。

残り50%掲載日: 2019年5月15日 | presented by 建設通信新聞