建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

時流奔流・資格システム改善も提言/建築学会・全建教が改正建築士法に意見表明

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください【建築教育への影響懸念】

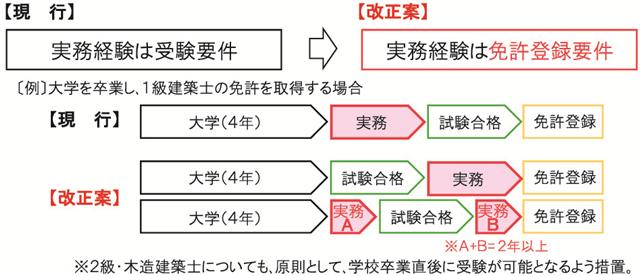

日本建築学会と全国建築系大学教育連絡協議会(全建教、ともに古谷誠章会長)による改正建築士法の施行に向けた意見表明では、実務経験を従来の受験要件から免許登録要件に変更する今回の改正に加えて、受験機会そのものを増大する必要性を指摘。中期的課題となる2次試験(設計製図)は、受験に特化した特殊な勉強をしなくても合格可能な水準とする「法令適合図面を作成する能力を問うもの」とし、「計画・設計能力」と「製図能力」の分離などを提案した。さらに職能の発展性や国際通用性の向上を視野に入れた建築士資格システムの見直しも表明している。 今回の建築士法改正は、日本建築士会連合会と日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会の建築設計3会が2018年6月に「建築士資格制度の改善に関する共同提案」として、建築士資格試験の受験要件緩和などを自民党の建築議員連盟に提案、議員立法として同年12月に可決・成立した。

法案の概要

法案の概要一方、建築学会は同年9月の全建教総会で共同提案に対する意見を議決。ことし2月に開いたシンポジウムでは、今回の改正による建築教育への影響などを懸念する声が相次いだ。3月には建築資格小委員会(田中友章委員長)を設置。実務経験の対象見直しに伴う“研究”の運用のあり方と、今回の改正では見送られた2次試験(設計製図)の改善の方向性を検討してきた。

このうち、2次試験については、設計3会が共同提案の中で、「製図試験が設計実務に則したものとなるようCADによる試験の導入を検討する」ことを要望していた。これに対し、建築学会は、大学などで使用しているソフトや教育内容・方法がそれぞれ異なり、実社会では3次元CADやBIMの普及が進む現状を踏まえ、「(2次試験の)改善が必要なことは論を待たないが、技術的にも理念的にも議論すべきことが多々残されている」とし、中期的な課題として関係団体・機関による議論の必要性を訴えている。

◆計画設計と製図に分離

建築学会では、あらかじめ公表された課題の建築物の設計図書を作成する現行の設計製図試験を、出題内容と合格者に求められる水準が「いささか過大なものとなっている」と懸念し、「合格には、実務とは別に受験に特化した特殊な勉強が必要との認識が一般化しつつある」と指摘。今後は、実務経験が限定的な受験生が一定程度含まれるため、形式や内容、水準に改善点があるとした。

今回の提案では、建築士試験を「“建築士が本来身に付けておくべき知識と能力”を確認するためのもの」とし、「法令適合図面を作成する能力」を確認するものと位置付けた。その上で、現行の1年に1回の“一発勝負”が、特殊な勉強を行わなければならない状況に拍車を掛けており、改善策として「学科試験と製図試験の分離実施」「2次試験の受験機会の増加」「科目ごとの受験を認める並列化」などの見直し案を挙げている。

また、設計製図試験は、「計画・設計能力」と「製図能力」を問う部分にそれぞれ分離した上で、適切な水準の能力を獲得しているかを確認するかたちが望ましいとした。このうち、「計画・設計能力」は、複雑なCADによる製図試験を実施しなくても、手描きのドローイングやダイアグラムなどでも能力を確認できるとし、デジタル化が必要であればタブレットなどを用いた方法や米国にある常設のCBT(コンピューター・ベースド・テスティング)の事例を示した。

一方、「製図能力」については「現行の手描き試験をそのまま2次元CADに移行させるのは適切な選択肢ではない」と断じた。CAD試験実現に向けて全国の受験会場におけるPC環境の整備が課題とされる中、その解決策として確実な製図能力の獲得には、「試験だけではなく、質保証を伴う実務研修などの導入が望ましい」とし、製図教育を含めて質保証された教育プログラムであるJABEE(日本技術者教育認定機構)建築系学士・修士課程などの修了生など「その達成度を適切に評価することも検討すべき」とした。

◆国際通用へ発展性視野

また同会は、1級建築士の職能は「建築士法に基づき建物の設計工事監理に関する独占業務を行う資格」であることを前提に、国内外の近年の潮流を踏まえて、その職能の発展性や国際通用性の向上を視野に入れた検討が必要としている。国内では、都市や土木、ランドスケープなど隣接領域との連携を視野に入れる必要があるため、今回の改正で対象実務が「企画」「管理・運営」「調査・評価」にも拡大されたことを踏まえ、その職能の広がりへの対応を求めた。さらにSDGs(持続可能な開発目標)やユネスコ-UIA(国際建築家連合)建築教育憲章などにも示されるグローバルな課題に対応するため、職能倫理や行動規範なども十分に意識されるべきとしている。

アジアにおける専門資格としての発展性を視野に入れた取り組みも求める。具体的には、教育要件や実務要件、試験要件の構成や接続については、国境を越えてその本質的同等性が相互に認められることで、次代を担う人材のモビリティーが担保されるため、米国や欧州などの資格システムの動向も視野に入れるべきとした。

残り50%掲載日: 2019年5月29日 | presented by 建設通信新聞