建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

連載・BIM未来図/元年から10年/大和ハウス工業(1)

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください【建築事業全体をBIM化/FM含む一貫の流れ構築】

建築部門の完全BIM化にかじを切った大和ハウス工業は、どこに向かおうとしているのか。2020年度末に設計段階、22年度末には施工段階の完全BIM化を目標に掲げるが、それは通過点に過ぎない。同社は維持管理段階も含めた建設事業全体のBIM化に挑もうとしている。BIM推進の担当役員でもある南川陽信上席執行役員建築系設計推進部長が「組織の至るところで完全BIM化への改革が始まった」と力を込めるように、同社は成長の階段を一気に上り始めた。

ことし5月に発表した22年3月期までの3カ年中期経営計画にも、同社の完全BIM化に向けた意志が表れている。設備投資3500億円のうち、働き方改革や技術基盤整備への投資として総額1000億円を計上した。現場施工の自動化や人財育成への投資を推し進める上で、生産システム基盤のデジタル化が大前提になり、その根幹を成すのが完全BIM化の実現だ。

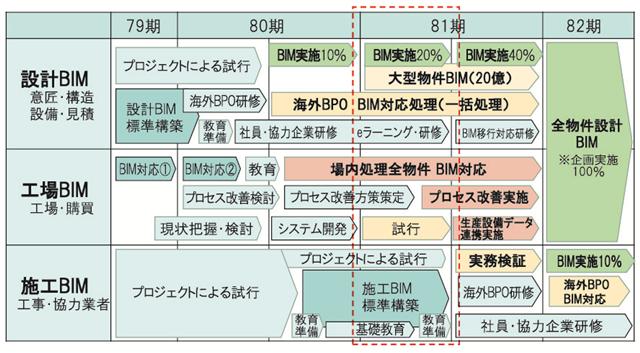

完全BIM化のロードマップ(点線が20年3月期上期)

完全BIM化のロードマップ(点線が20年3月期上期)同社がBIM推進室を立ち上げたのは17年4月。南川氏は「その時からFMも含めた一気通貫の完全BIM化を到達点として見定めていた」と明かす。BIM元年と言われる09年以前から、社内ではBIMの調査に力を注ぎ、建築確認業務でBIMを義務化するシンガポールなど海外動向にも目を向けてきた。「当初は生産性向上をBIM導入の目的にしていたが、BIMの可能性を突き詰めた結果、顧客満足度向上や働き方改革につながる」と判断した。

BIMの導入により、顧客との合意形成は早まり、建物仕様の決定も以前より格段に前倒しできる。現場は整合性の高い設計によって業務の手戻りをなくせるほか、将来的に維持管理にもBIMの属性情報を活用できれば、顧客側に安全・安心をサービスとして提供できる。まさに同社は、建物ライフサイクルを見据えた完全BIM化を目指している。

道のりは平坦ではない。建築部門の受注規模は年間1500件を超え、設計や施工など建築部門の担当者は約2750人にも及ぶ。18年4月には推進室をBIM推進部に格上げし、完全BIM化への基盤整備をスタートさせた。BIMベンダー大手のオートデスクとも業務提携を結び、標準ソフトに『Revit』を位置付け、生産プロセスにおける詳細な運用ルールやマニュアルを作成するとともに、全担当者への教育も推し進めている。

20年度末までに設計段階の完全BIM化を目指す同社は、受注20億円を超えるプロジェクトの設計すべてにBIMを導入するほか、全国事業所に2件以上の導入ノルマも課す。9月末時点の導入率は目標の20%を超える見通しで、19年度末には導入率で40%を射程に置く。旗振り役として奔走する伊藤久晴技術本部BIM推進部次長は「仕組みを変え、人を変え、仕事のやり方を変えないと、本当のBIMは実現できない。BIMが特別なものではないという意識は着実に芽生えている」と強調する。

振り返れば、完全BIM化へのロードマップを示した17年当時は、社内の意識が盛り上がっていなかった。特に設計部門はフロントローディングによって業務の負荷がかかる上、従来の仕事を進めながら並行してBIMのスキルアップを進めなければいけない。

南川氏は「先行する設計部門がBIMによって事業全体の効率化につながることを理解していった。それが自覚となって前に進み始めた」と手応えをつかんでいる。

残り50%掲載日: 2019年9月9日 | presented by 建設通信新聞