建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

中小建設企業の働き方改革/「八方ふさがり」強まる危機感/立ちはだかる残業上限規制/隠れた労働時間が表面化

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください2024年4月から建設業に適用される残業時間上限規制導入まで4年。働き方改革への取り組みを検討し始めた中小建設業界からは適用時期が近づくにつれ、身動きが取れないことへの危機感が強まっている。立ちはだかっているのは、技術者と技能労働者ともに現場作業時間の前後に発生する隠れた労働時間だ。結果、規制をクリアするには作業時間を削減するしかないが、そうなれば1日当たりの施工高が落ち経費は増大、工期遅延リスクも高まる。取り組みを進めて経営悪化になるか、違法を承知で現状どおりとするのか。解決の糸口も見つからず八方ふさがりの状況だ。

6日に初会合を開いた厚生労働省と経済産業省による「働き方改革対応合同チーム」(正面左が厚労省の稲津久副大臣、右は牧原秀樹経産副大臣)。中小企業の働き方改革取り組みの成功の可否は日本経済の今後にも影響を与える大きな関心事だ

6日に初会合を開いた厚生労働省と経済産業省による「働き方改革対応合同チーム」(正面左が厚労省の稲津久副大臣、右は牧原秀樹経産副大臣)。中小企業の働き方改革取り組みの成功の可否は日本経済の今後にも影響を与える大きな関心事だ働き方改革のうち中小・零細建設企業にとって今後、コストアップなど経営に影響を与えそうなのが、23年4月から中小企業への猶予措置が廃止される「割増賃金率(月60時間超は割増率50%)」と、翌24年4月から適用される▽時間外労働の上限規制見直し=法定限度時間は月45時間、年360時間、変形労働制の場合は月42時間、年320時間(休日労働含まず)▽特別条項による上限=年720時間以下(休日労働含まず)▽特別条項による上限=月100時間未満、平均80時間以下(休日労働含む)--だ。

「このままでは最後には、倒産するか違法承知で行くところまで行くしかなくなってしまう」と悲鳴が上がっている。

東京都中小建設業協会(山口巖会長)は19年、複数回にわたって都中建土木委員会の働き方改革への取り組み検討結果を基にした経営者講習会を開き、働き方改革を今後進めていく場合、大きな問題があることを強調し続けた。

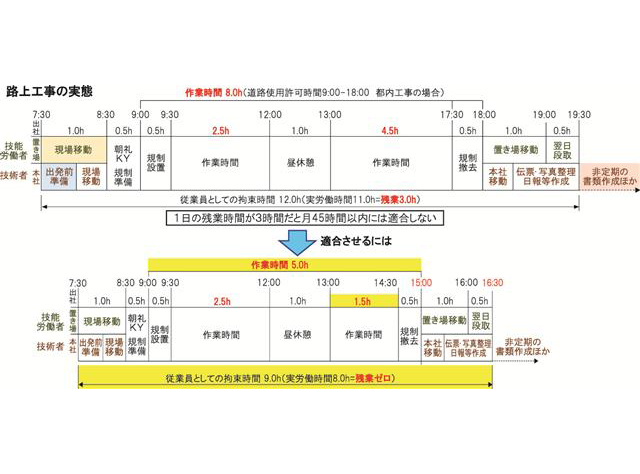

都中建が指摘する中小建設企業にとって働き方改革を進める上での問題の1つは、「作業時間の前後に労働時間が発生する業種いわゆる直行直帰不可業種」だ。具体的には資機材を現場に置いておくことが難しい、常設作業帯の設置困難地域での路上工事が代表例。

こうした工事の場合、技能労働者は、資機材を置く「置き場」と呼ばれる場所に集まって現場に移動する。また技術者は本社から現場に移動する。作業終了後、技能労働者は置き場に移動して解散、技術者は本社に戻り伝票や写真整理、日報など書類作成を行う。中小建設企業経営者が、こうした作業形態と時間外労働時間の上限規制を関連付けて危機感を抱いているのは、置き場・会社から現場までの移動時間が労働時間に当たるという司法判断が出ていることが背景にある。

この問題は、元請けの中小企業だけの問題にとどまらない。首都圏を中心にした大都市圏の下請企業の場合、本社が東京都内でも置き場が隣接県で現場が都内、置き場集合で移動時間は1時間以上という例が多いからだ。社会保険加入促進による社員化は皮肉にも、労働時間規制適用の幅を広げた形となった。

既に一部企業には朝の朝礼を止めるケースもあるが、今後の取り組みで都中建が提起しているのは、技術者については「技術者の増員による施工管理業務の分業」「書類作成員の配置および増員による分業」を、また技能労働者についても「増員による休日確保」だが、いずれにしても分業化は経費増と労働生産性の低下を招く。また中小企業の場合、大手企業と違いすぐに技術者増員に踏み切る財務体質にはない。

その結果、法適合のために導き出したのが「作業時間減少」だ。現状の実態を踏まえ調整が可能なのは作業時間しかないからだ。しかし直行直帰不可業種モデルケースの現状実労働11時間(作業時間8時間)を法令に合わせ実労働時間を8時間に短縮すると、作業時間は4割近く減少し5時間となる。しかしこれも、日進量減少、経費増大、工期に間に合わないリスク発生といった問題に直面する。

働き方改革関連法の成立・施行以降、都中建内部で中小建設企業の現場における働き方改革適用を検討してきたある若手経営者は、「これは東京の一部土木工事だけの問題ではないことを全国の中小建設業に理解してほしい。政治、行政も含めどうすれば働き方改革に取り組めるのか一緒に考える必要がある」と訴える。

残り50%掲載日: 2020年2月12日 | presented by 建設通信新聞