建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

建築学会が提言/長く利用される公共施設実現

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください【適切な設計者選定を支援】

日本建築学会(竹脇出会長)は、「長く大切にされる公共施設を実現するための提言」と、提言に基づいた設計者選定の指針を策定した。人口減少・少子高齢化社会の進展に伴い、成長の時代に確立された公共施設整備のあり方に見直しが迫られていることから、今後の施設計画には従来以上の周到な準備と地域性に適合した設計案が重要と指摘。長期にわたって利用される施設整備に向けた具体的な設計者選定方法を整理した。 提言は、市民に長く大切にされる公共施設の実現に向けた、地方自治体の適切な設計者選定を支援するため、学会の「社会の信頼に応える建築の設計者・施工者の選定方式を検討するタスクフォース(TF)」で検討を進めてきた。

各地方自治体が拡大成長という共通の目標に向けて一斉に量と質の向上を推進した高度経済成長期の公共施設整備のあり方は、人口減少・少子高齢化社会の下で大きな転換期を迎えていると指摘。その上で、従来のスクラップ&ビルドから、既存リソースを大切にしながら、地域に固有の価値創造を目指す時代に合わせた施設整備が必要と訴えている。

新たな時代の公共施設整備は、従来のように建物の設計と建設だけを考えるのではなく、事前構想から事後の運用段階、除去または再生まで、施設の生涯を通して望ましい姿を描くことが重要と指摘している。

長く利用される施設づくりに貢献する優れた設計者を選ぶ上で考慮すべき点として、▽設計者の能力の適切な評価▽真の費用対効果▽公正で目利きの審査団▽選考過程の公開▽提案に対する適切な報酬--の5つを提示。能力の適切な評価では、歴史やまち並みを含む地域特性を反映し、地域を象徴する役割も期待される公共建築には「設計者の解釈と工夫がものをいう」とし、価値の創造のために価格競争を求めるのではなく、適正な設計費用を事前に提示し、設計内容で競うことを求めた方がはるかに高い費用対効果を得られると主張している。

価格競争(入札)方式は、契約金額の多寡で市民などに説明がしやすく、事務手続きも容易というメリットもあるが、建築の質は設計者の力量に加え、設計にかける時間に依拠するため、発注価格が安いがゆえに質の低い設計者が選ばれるなど、「結果として費用対効果も低くなる」と指摘している。

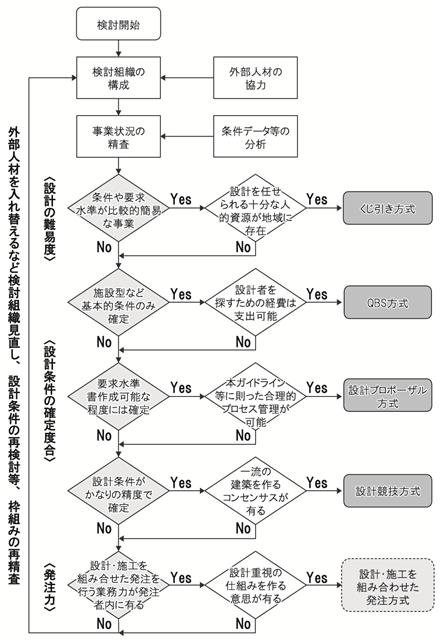

設計者選定の指針では、選定方式やその決定プロセスを整理している。設計者選定方式の決定に当たっては、設計難易度が高く、設計条件が確定していない場合、設計者の実績を見て選ぶ資質評価(QBS)方式、要求水準が書ける程度に設計条件が確定している場合には設計プロポーザル方式が有効とした。条件や要求水準が比較的簡易な事業で、設計を任せられる十分な人的資源が地域に存在する場合、入札方式に代わって対価を固定した上でのくじ引き方式の可能性を検討すべきとしている。

設計・施工を組み合わせた発注については、事業の初期で施工者と契約できるため、工事入札が不調になるリスクは減るが、設計内容が確定しない段階での契約となるため、設計やその見積もりの過程でさまざま不確定要件が発生し、「発注者に対応する能力が求められる」と指摘している。

設計者選定の適切な方法が見いだせない場合、有能な人材を新たに検討組織に迎えたり事業の前提条件を再検討したりするなど、条件を組み替えた上で粘り強く再度検討することが必要としている。

提言の策定に当たって竹脇会長は、「これまで設計料入札によって選ばれることの多かった公共施設の設計者や技術者が、それに代わる真に市民に受け入れられ、末長く愛される施設を実現するにふさわしい方法で選定され、情熱を持ってその能力を遺憾なく発揮できるよう、この提言が全国の公共建築づくりに役立つことを心から願っている」とコメントした。

また、2018年にTFを立ち上げた古谷誠章前会長は、「いかに有能な設計者でも、選定のされ方次第では能力を十分に発揮できないことがある。従来の入札に代わる、特に若い世代の設計者らをエンカレッジ(勇気づける)するやりがいのある選定方式を実現しなくてはならない」とし、提言が豊かな公共建築づくりに向けた、行政担当者の参考となることに期待を込めた。

残り50%掲載日: 2020年4月22日 | presented by 建設通信新聞