建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

特集・全国安全週間(7月1-7日)2020(2)

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください【安全確保は建設業の基本的責務】

日本建設業連合会では、労働災害の撲滅を目指し全国安全週間の準備期間にあたる6月を「災害防止対策特別活動月間」に定めている。会員各社の全国の作業所を対象に「墜落災害の防止」「重機災害の防止」をテーマにリーフレットを作成・配布し活動趣旨の徹底を呼び掛けた。また、新型コロナウイルス感染拡大防止へ建設現場でも最適かつ徹底した対策が求められている。そこで、竹中康一安全対策本部長に今年度の活動方針や労働災害撲滅に向けた取り組みについて聞くとともに、安全委員会、公衆災害対策委員会、鉄道安全委員会の各委員長から活動の重点事項について寄稿してもらった。

◆日本建設業連合会安全対策本部長 竹中康一氏に聞く/原点に立ち返り安全意識を徹底

--2020年度の安全対策本部の活動方針について

「日建連の安全対策活動の基本は『建設工事の施工に伴う安全・衛生の確保は、建設業の最も基本的な責務であり、建設工事に起因する公衆災害や労働災害の防止および快適な労働環境の構築に向けて、現場点検の実施、優良作業所の表彰、講習会の開催、教育資料の作成などの取り組みを効果的に推進する』こととしています。今後も、現場経験の浅い労働者の増加が懸念されますが、『新規入場者教育の徹底』『作業手順書の周知の励行』など、きめ細かい安全管理を浸透させるように会員各社へお願いしたいと思います」

◇新型コロナウイルス感染予防へ注意喚起

「新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、建設現場でも感染予防対策が求められています。日建連はことし5月18日に『建設業(建設現場)における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』を策定しました。これまでは墜落・転落や機械による挟まれといった目に見える事象への注意喚起あるいは対応でしたが、今回の感染予防対策は『目に見えない事象』への注意喚起となります。労働者は、詰所入り口のドアノブ、洗面所の水栓、手洗い時のタオルなどにウイルスが付着している、あるいは、すぐ隣の労働者が無症状感染者かもしれない、という不安を抱えながら、工事に従事することになります。詳細は『ガイドライン』に記載していますが、『3つの密』を避けた朝礼・作業前の危険予知活動、手洗い・うがいの励行、マスク着用等、元請け職員と協力会社職長、労働者でよく話し合って現場ごとに最適な方法を見つけてほしいと思います」

「日建連では、労働災害の撲滅を目指し、ことしも『全国安全週間の準備月間』の6月を2020年度『災害防止対策特別活動』月間と定め、会員各社の全国の作業所を対象として、災害防止活動を実施しました。具体的には、『墜落災害の防止』『重機災害の防止』をメインテーマに掲げ、リーフレットを3万部作成して会員各社に配布し、本活動の主旨徹底を図りました。新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、ことしは支部と連携した安全委員会の委員によるパトロールを実施できませんでしたが、リーフレットなどの配布による主旨徹底が十分行われたことで、労働災害の発生防止効果は高まっていると期待しています。また、公衆災害防止に向けて、交通事故、地下埋設物事故、火薬類管理の徹底および環境公害対策についても、コロナ対応として可能な範囲で講習会の開催、現場パトロールなどを通じて防止対策を行っていくとともに、鉄道関係についても労働災害の防止、列車運転阻害事故の防止、第三者災害の防止を重要な課題と捉え、その対策を進めます」

◇2年連続で死亡者減少、会員企業の努力の結果

--最近の建設業の労働災害発生状況について

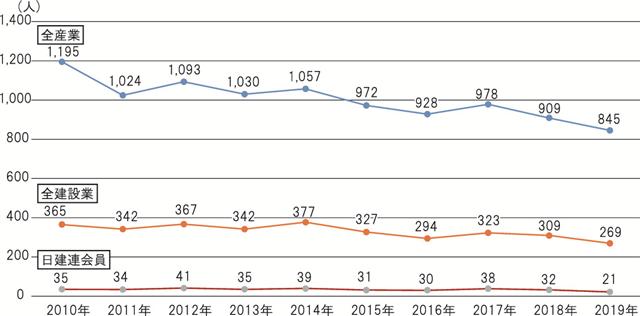

「19年の労働災害の発生状況は、全産業での死亡災害は5年連続で1000人を下回り、前年より7.0%減の845人となりました。建設業も死亡者数は269人となり前年より40人減りました。建設業では、一昨年に前年よりも死亡者数が増加しましたが、18年・19年と2年続いての減少は、関係者が一丸となって死亡災害撲滅に努めた結果と考えます」

「日建連会員における死亡者数は土木11人、建築10人の計21人で、18年より11人減少しています。災害の種類は、機械による災害が8人、墜落災害が3人とほぼ半分を占めています。建設業全体の死亡者数における日建連会員の死亡者数の割合は、10%を下回っています。10%を下回ったのは15年以降4年ぶりで、これも会員企業の安全に対する努力のたまものと考えます」

死亡災害推移(2010-19年)

死亡災害推移(2010-19年)◇高齢労働者にも安全・安心な職場環境整備

--ことしのスローガンの持つ意義について

「ことしのスローガンの『エイジフレンドリー職場へ! みんなで改善 リスクの低減』は、エイジフレンドリーがキーワードと考えます。厚生労働省がことし3月に『高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)』を策定しました。ガイドラインでは、事業者が積極的に取り組むべき5つの項目を示しています。安全衛生管理体制の確立や安全衛生教育など、これまで取り組んできた事項があらためて示されているほか、高年齢労働者の健康や体力の状況を把握すること、およびそれに応じた対応を実施することも含まれています」

「現場で工事を進めるのは言うまでもなく人間であり、元請け技術者、協力会社の職長、労働者がチームを組んで作業に当たります。お互いの健康状態を知り、各自の体力、経験、知識に合った作業分担を行うことはこれまでも、そしてこれからも必須の事項です。『働きやすい環境づくり』という観点に立てば、ガイドラインに沿った職場環境の整備は十分可能であり、高年齢労働者も安全に安心して働ける職場になると確信しています」

「厚生労働省の資料によると、全産業の労働者数のうち60歳以上の高年齢労働者が占める割合が18年で17%を超えており、10年間で5%増えています。全産業の平均年齢よりも建設業の平均年齢の方が高いことから、建設業における高年齢労働者の割合は17%よりも高いことが容易に想定されます。高年齢労働者も現場における貴重な戦力として、安心して安全に働いてもらう環境の整備は、現場担当者の重要な責務と考えます」

--日建連では「働き方改革」について本格的な検討・取り組みを進めていますが

「若い担い手だけでなく高年齢労働者も確保していくためには、処遇の改善はもちろん安全の確保も重要な要素です。建設業が危険な職業というイメージが定着すると、高年齢労働者にも背を向けられてしまいます。『安全はすべてに優先する』という原点に立ち返り、安全意識の徹底を図っていきたいと思っています」

残り50%掲載日: 2020年6月30日 | presented by 建設通信新聞