建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

連載・次世代建設経営戦略研究講座・夏期集中連載(1)~5Gとウィズコロナ、激変の時代の経営戦略見直し~

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください【激変の時代、企業革新の環境整う/トップの智慧と企業の体幹力が勝負決める寄稿/次世代建設産業モデル研究所所長 五十嵐 健氏】

前回は、建設産業の転換期である令和の30年間を俯瞰し、インフラストックの収穫期を迎えた建設事業の5G(第5世代移動通信システム)時代の事業環境を考えた。今回はコロナ禍の進行する中で、不確定要素の多い「ウィズコロナ」と中長期的な5G対応の双方を視野に入れ、激変する時代の経営戦略の見直しについて、企業の視点で対応のポイントを考えてみたい。

前期の建設上場各社の決算発表は、おおむね好評のようだ。コロナ禍の仕事および業績への下振れ影響も、製造業や観光・飲食など他産業に比べて少なく済みそうだ。しかしコロナ禍の秋以降の感染拡大や、それに伴う外国人客減少、オリンピック開催の見通しなど、不確定要素は依然多く存在する。

企業の経営はこうした状況でも前に進めていく必要があり、経営者にとっては難しい局面だといえる。この状態は戦時下の軍隊やシリーズ開催中のスポーツと同じで、そうした状況の中で力を付け、それを契機に大きく成長する企業が現れることが多い。また伯仲する競争環境の中で持久戦の状況にある企業にとっては他社に差をつけるチャンスでもある。

建設会社における不動産事業拡大の難しさ

建設会社における不動産事業拡大の難しさ歴史上、前者の例は桶狭間決戦後の織田信長であり、後者の例は関ヶ原合戦後の徳川家康である。そうした意味ではウィズコロナの現下の状況は、企業にとって事業拡大のチャンスでもある。

一方、3密回避の状況下で、テレワークやリモートワークの活用は進んだ。私もこれまで人との直接対話を重視し、地方での講演や会議形式の勉強会を中心に活動を続けてきた。しかし、今回の集会中止でテレワーク中心の活動に切り替えてみた。その結果、こうしたIoT(モノのインターネット)を使ったやり方には新たな可能性があり、発展のためには従来の効率を超えた方法を編み出していく必要があることも判った。

しかも現下の状況は、経営業績は好調が続く一方、人手不足やそれを補う若手人材の確保・育成、業務多忙の中でのさらなる効率追求など建設産業のトリレンマは依然存在しており、従来の経営施策も継続して推進する必要がある。

5月末に決定された社会資本整備の「デジタルニューディール」では、スマート化・デジタル化の推進が決まった。その意味では5G時代に向けた企業革新の環境は整ったといえる。

一方、新たな事業年度を迎えた多くの企業は、事業計画の強力な推進と新たな変化に対応する計画の補強修正を同時に行う必要がある。そのためには文字通り走りながら考える必要がある、まさに本能寺の変後の「秀吉の中国大返し」の状況である。こうした状況では、スタッフの臨機応変の素早い戦略策定とトップの決断力、そして組織が一体となった果敢な行動力がモノをいう。まさにトップの智慧(ちえ)と企業の体幹力が勝負を決める時だといえる。この時には、▽それまで行ってきた長期経営戦略とその強化▽全方位の情報把握のための情報収集力とコアスタッフの解析力――に裏図けられた作戦の機動力、一点集中的に絞り込んだ具体策が必要なる。

しかし紙面で新年度を迎えた各社の経営方針を読むと、そうした企業は少ないように思える。その背景には、複雑でハードの施設を現地で一品生産するためプロジェクトの実情に合わせた事前の計画を緻密に練り上げ、元下体制の中で確実につくり上げていく建設産業特有の事業特性がある。

一方、デジタル化への対応については、前回の連載(3)(4)で述べたように、店舗施設や工業など現実の事業環境整備には多くの準備を要するが、デジタルな事業フレーム構築はひとえに消費者のニーズにフィットしたビジネスモデルの構築に尽きる。この兼ね合いがプロジェクトでハードづくりに徹してきた建設産業の人間には難しい。

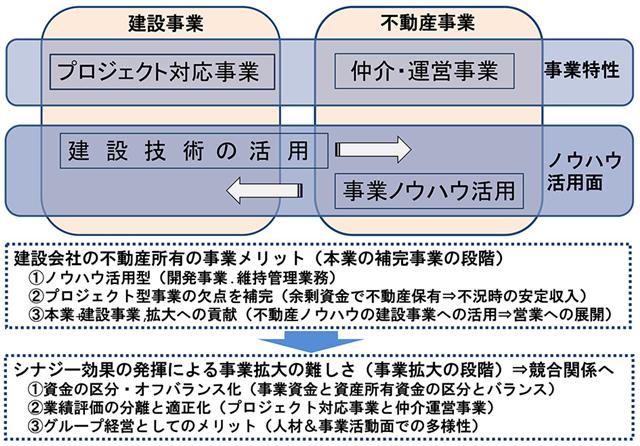

その難しさは、建設会社がよく経験する不動産事業の拡大によるシナジー効果に対する経営判断の難しさと同様のものだ。建設産業は施設をつくる産業のため、施設内容や事業について熟知していると考えている。しかし必要な経営センスは全く異なる。この点を明確に別けかつ事業のWin-Winを発揮させるためにはさらなる経営上の工夫が必要になる。それが証拠に、これまでこの2つを主力事業として発展した企業は少ない。

残り50%掲載日: 2020年7月1日 | presented by 建設通信新聞