建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中

会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

-

2021年 展望(1)

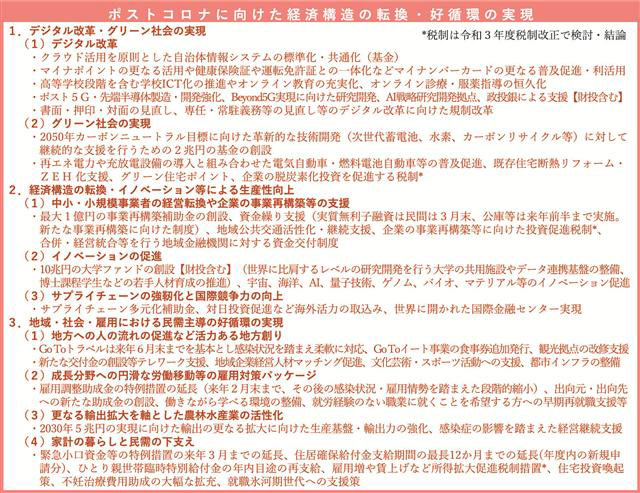

ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください政府は、一般会計総額106兆6097億円となる2021年度予算案を決めた。先だって閣議決定された20年度第3次補正予算案の追加歳出額は、▽新型コロナ感染拡大防止▽ポストコロナへ向けた経済構造転換・好循環の実現▽防災・減災、国土強靱化推進など安全・安心の確保――の3施策で19兆1761億円。切れ目ない予算・事業執行を行う「15カ月予算」は125兆7858億円まで拡大する。政府にとって新型コロナ感染拡大防止を最重要施策に置いたうえで、菅政権は「脱炭素(グリーン社会)」と「デジタル化」を政策の2枚看板に経済回復と成長を目指す。また内需主導の経済成長に寄与すると期待されているのが、激甚化する災害に事前に備えながらストックインフラの維持修繕を賢く行う防災・減災、国土強靱化加速化対策だ。21年、建設産業界にとって関心が高い主要施策の今後を展望する。

【73.6兆円の新経済対策/コロナと雇用維持・事業継続の両立へ】

政府は2020年12月、新型コロナウイルス感染症対策と雇用維持・事業継続の両立に向けて、約40兆円の財政措置を講じる追加経済対策を決定した。総合的な事業規模は73兆6000億円程度に上る。「感染拡大防止」「経済構造の転換」「国土強靱化」を柱に据え、20年度第3次補正予算案と21年度当初予算案に振り分けて計上する。

国土強靱化の事業規模は5兆9000億円。▽流域治水の推進▽住宅・建築物、学校、漁港の耐震化、津波対策▽病院、公共施設・学校施設・矯正施設などを含む防災拠点・避難施設や社会福祉施設などの耐災害性強化▽高規格道路のミッシングリンク解消、4車線化、直轄国道などの防災対策▽無電柱化を含む道路インフラの局所対策▽3次元モデルやカメラ画像などを活用したインフラの整備、管理などのデジタル化の推進--などを速やかに進める。

コロナ後を見据えた経済構造の転換で、菅政権は50年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を打ち出している。2兆円の基金を活用し、革新的な技術開発に取り組む企業を10年間にわたり継続的に支援する。

事業再構築補助金では、中小企業の業態転換や新規事業への進出などを後押しするため、設備投資を支援する。また、デジタル化の加速に向けた1兆円超の関連予算も盛り込んだ。

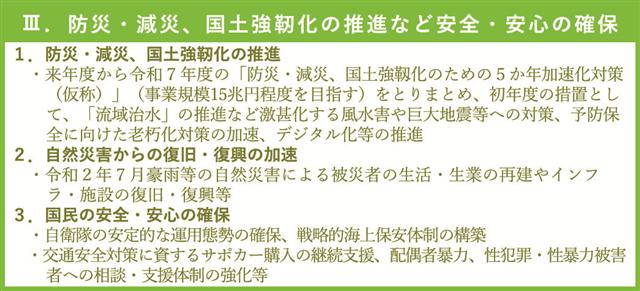

【国土強靱化/5か年対策で加速/予算裏付け計画的に遂行】

2021年度から25年度を計画期間とする「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」が20年12月に閣議決定した。5年間の事業規模は民間資金や財政投融資の活用を含め、15兆円程度。頻発化する激甚災害に対応するため、中期的な予算の裏付けをもって抜本的な防災・減災、国土強靱化対策を進める。

5か年加速化対策は、18年度から20年度までの3か年緊急対策の後継計画との位置づけで、インフラ老朽化対策や高規格道路のミッシングリンクの改善、流域治水の推進など新たな事業メニューが盛り込まれた。

3か年緊急対策は18年に発生した台風21号や北海道胆振東部地震などを受けて行った緊急点検を反映して、3年間で緊急的に対応すべき項目をまとめた。

一方、5か年加速化対策はより長期的な視点で安全度の向上や避難態勢の確保に取り組むため、25年度時点の具体的な達成目標を設定して取り組みを進める。

例えば、国土交通省所管の対策では、戦後最大浸水に対応した1級河川の整備率を現状の65%から73%まで引き上げることや、全国の高規格道路のミッシングリンク約200区間のうち、約3割で全線または一部区間の供用を開始する目標を掲げている。

5か年加速化対策の初年度となる21年度の国費は、20年度第3次補正予算で措置する。22年度以降の国費は各年度の予算編成過程で検討し、今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経済情勢・財政事情を踏まえ、機動的・弾力的に対応する方針を示している。

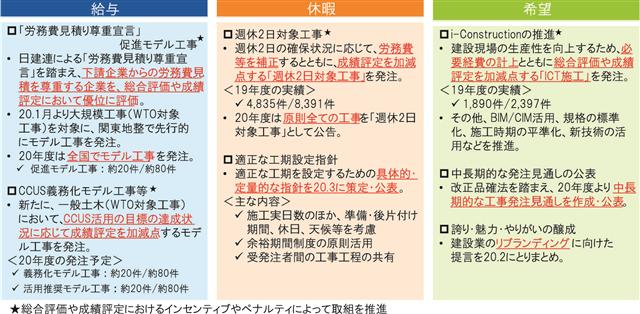

【新3Kを実現】

国土交通省は、新3K(給与・休暇・希望)実現に向け、直轄工事を中心に各種モデル工事に取り組んでいる。給与については、『労務費見積り尊重宣言』促進モデル工事や建設キャリアアップシステム活用のモデル工事を通じて、経験や能力に応じた賃金水準の確保を後押しする。

休暇の取得促進の観点からは、2020年度から原則すべての直轄工事を週休2日対象とすることを決定。週休2日確保の前提となる適正な工期設定のための指針も20年3月に策定した。

ICTなど新技術の積極的な活用といったi-Constructionの推進で次代の担い手への希望を示す。

【建設業の施工余力/根拠明示し証明】

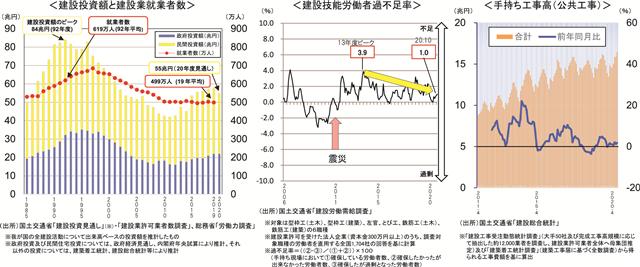

建設業団体が「施工余力は十分に有している」と口をそろえる背景には、足下の建設労働需給がひっ迫しているという誤認に基づいて公共事業予算を抑制しようとする動きをけん制する狙いがある。昨年11月に開かれた国土交通省との意見交換会では、同省が提示する建設投資額と建設業就業者数の推移、建設技能者過不足率、手持ち工事高を踏まえつつ、施工余力保持の根拠を説明した。

日本建設業連合会の山内隆司会長は「わが国の対GDP比公共投資は諸外国に比べて相対的に高いと言われるが、他国と比べて自然災害リスクが格段に高いことを考慮すると、金額だけで公共事業費のあり方を論ずるべきではない」と前置きした上で、「手持ち工事には着工前の準備期間が含まれている。また、土木工事の受注工事高は近年横ばいで推移する中、完成工事高はICTの活用などに大幅に向上している」と主張した。

全国建設業協会の奥村太加典会長も「手持ち工事月数は大手50社が14.0カ月だが、建設業全体では7.3カ月、大手を除くと4.8カ月」と説明した。全国中小建設業協会の土志田領司会長は「不調・不落の原因は人手不足ではない。予定価格が実勢価格とかい離しているからだ」と強調した。

令和2年7月豪雨:山形県村山市 最上川右支川大旦川沿いの氾濫 (撮影・パスコ/国際航業)残り50%

令和2年7月豪雨:山形県村山市 最上川右支川大旦川沿いの氾濫 (撮影・パスコ/国際航業)残り50%掲載日: 2021年1月4日 | presented by 建設通信新聞