1級造園施工管理技士の難易度と試験について解説

造園工事の専門家として必要な専門知識と技能を持っていることの証明で、特定建設業の造園工事を担当できる唯一のライセンスとして業界内で高い評価を受けている1級造園施工管理技士。

この記事では、資格の難易度と合格率について解説していきます。

コンテンツ

1級造園施工管理技士は、造園工事の監理技術者として必要な専門知識と技能を持っていることの証明で、特定建設業の造園工事を担当できる唯一のライセンスとして、業界内で高い評価を受けています。

しかし、難しい試験なので、きちんとした学習計画と事前準備は必須です。この記事では、資格の難易度と合格率について、過去のデータを基に解説していきます。

難易度は高い?1級造園施工管理技士の合格率

1級造園施工管理技士の資格は、造園施工管理の専門性と技術力を証明する国家資格であり、その取得難易度は高いとされています。ここでは、1級造園施工管理技士の直近5年間の合格率を分析し、その難易度を探ります。

第一次検定の合格率

1級造園施工管理技士の第一次検定(学科試験)の平均合格率(過去5年)は39.6%です。この試験では、土木工学、施工管理法(知識・能力)、法規など広範な科目から問題が出題され、その範囲の広さでも難易度が高いことが分かります。出題数は65問で、2022年度の合格基準は39問以上(得点60%以上)の正解です。39.6%という合格率は、一貫して高い難易度を保持していることを示しており、受験者には高い専門知識が求められます。

第二次検定の合格率

第二次検定(実地試験)の平均合格率は40.5%となっています。この試験は記述形式で、施工管理法の知識・能力に関する問題が中心です。実務に即した深い知識と応用力が求められるため、合格するには相応の経験と理解が必要です。2022年度では大問が5つあり、得点60%以上が合格基準となっています。このデータから、第二次検定もまた高い難易度を誇っていることが明らかです。

2級造園施工管理技士と比較すると、2級の直近5年間の平均合格率は第一次検定で54.4%、第二次検定で40.2%となっています。1級と2級の合格率を較べてみると、第二次検定の合格率はほとんど変わらないものの第一次検定で明確な差が見られます。

1級造園施工管理技士の試験は、学科と実地の両方で高い水準の知識と技術が要求され、合格者には造園施工管理の専門家としての深い知識と実践的な技術が求められています。この資格を目指す受験者には、十分な準備と実務経験が不可欠です。この資格の取得は、業界内での高い評価とキャリアアップに直結し、その難易度の高さは、合格した際の達成感と専門家としての地位をより一層高めるものとなるでしょう。

| 年度 | 1級 第一次検定合格率 | 1級 第二次検定合格率 |

|---|---|---|

| 2022 | 44.0% | 46.0% |

| 2021 | 35.9% | 40.0% |

| 2020 | 39.6% | 41.0% |

| 2019 | 37.0% | 39.6% |

| 2018 | 41.2% | 35.9% |

出典:(一財)全国建設研修センターHP より引用

| 年度 | 2級 第一次検定合格率 | 2級 第二次検定合格率 |

|---|---|---|

| 2022 | 56.7% | 40.6% |

| 2021 | 49.8% | 42.6% |

| 2020 | 58.3% | 43.0% |

| 2019 | 48.9% | 37.6% |

| 2018 | 58.1% | 38.0% |

出典:(一財)全国建設研修センターHP より引用

令和6年度 1級造園施工管理技士の試験情報

1級造園施工管理技士の資格は、国土交通大臣指定試験機関である一般財団法人 全国建設研修センターが実施します。

主管

一般財団法人 全国建設研修センター

資格区分

国家資格

受付期間

令和6年5月7日(火)~5月21日(火)

※書面申込は当日消印有効

※インターネット申込は5月21日(火)23:59まで受付

※令和6年度より「新規受検申込者(第一次検定のみ)」についてはインターネット申込のみ

試験日程

第一次検定:令和6年9月1日(日)

第二次検定:令和6年12月1日(日)

合格発表

第一次検定:令和6年10月3日(木)

第二次検定:令和7年3月5日(水)

試験地

札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区

(第一次、第二次とも)

受検手数料

第一次検定 14,400円(非課税)

第二次検定 14,400円(非課税)

受検資格

令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります。

第二次検定は、新受検資格に変わりますが、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。

新受検資格について、詳細は(一財)全国建設研修センターHPをご確認ください。

◆第一次検定

学歴、実務経験年数に関わらず19歳以上(受検年度末時点での年齢)

◆第二次検定

1級第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級・2級それぞれの第一次検定合格後、2級第二次検定(旧実地試験含む)合格後、又は土木のみ技術士第二次試験合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。

詳しくは下表のとおりです。詳細は(一財)全国建設研修センターHPをご確認ください。

| 受検資格要件 | 必要な実務経験年数 |

|---|---|

| 令和3年度以降の 1級 第一次検定合格者 |

合格後5年以上の実務経験 |

| 合格後 特定実務経験1年以上を含む 3年以上の実務経験 |

|

| 合格後 監理技術者補佐としての 1年以上の実務経験 |

|

| 2級第二次検定(旧実地試験含む)に合格 した後、1級 第一次検定に合格した者 (1級 第一次検定受検予定者を含む) |

2級合格後 5年以上の実務経験 |

| 2級合格後 特定実務経験1年以上を含む 3年以上の実務経験 |

出典:(一財)全国建設研修センターHP より引用

・新受検資格では、旧受検資格における指導監督的実務経験は無くなり、受検資格要件には含まれません。

・技術士、技能検定(管工事、造園)の資格は、新受検資格の要件には該当しません。

・実務経験に該当する工事の範囲は、建設業法に規定している建設工事の種類(業種)のうち、検定種目(資格)に該当する建設工事となります。

・原則として、工事毎に工事請負者の代表者等、又は当該工事の監理技術者等の証明が必要となります。

・令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも第二次検定の受検が可能です。

・令和11年度以降の第二次検定の受検資格は、【新受検資格】のみとなります。

試験内容

第1次検定(学科試験)と第2次検定(実技試験)に分かれており、それぞれ異なるスキルと知識が求められます。

第1次検定では、造園に関わる広範な知識を問うマークシート形式の試験が実施されます。これには、造園原論、土木工学、施工管理法など、多岐にわたる科目から出題されます。

第2次検定は、実務経験に基づく記述式の試験です。この検定では、施工管理者としての具体的な思考や判断、プロジェクトの実行能力などが評価されます。試験内容は、実際の造園工事の計画立案や、施工管理に関わる詳細な知識を問うものです。これにより、受験者は造園施工管理技士としての実務能力を証明することが求められます。

1級造園施工管理技士の勉強方法

1級造園施工管理技士の試験は、効率的に勉強することで独学でも十分に合格可能です。

第1次検定(学科試験)の勉強方法

マークシート形式である第1次検定の具体的な勉強方法は、過去5年分の問題集をひたすら解くことがおすすめです。最低でも同じ問題集を3周以上解くことが必要で、より確実な合格を目指す場合は5周が目安です。重要なのは、各分野ごとに理解を深めることです。

第2次検定(実務経験記述問題)の勉強方法

第2次検定は実務経験記述を含む試験で、こちらも独学が可能です。勉強方法は、過去問題を徹底的に解くことに加え、用語が分からない場合は動画や画像でのインターネットでの検索を利用することが有効です。記述式のため、回答を実際に書くことで記憶にも深く刻まれます。この部分では、2~3か月前からの準備が必要です。

実務経験記述対策

第2次検定の難関とされる実務経験記述に関しては、事前に文章を書いて準備する方法が推奨されています。「工事名、工事内容、施工場所、発注者、工期、請負代金、工事の概要、自分の立場」などの情報は丸暗記する必要があります。周辺状況をイメージしやすい内容を書くことで、採点者に良い印象を与えることができます。

注意点

注意すべき点は、第1次検定では全問解答し、解答欄に答えが重複しないようにすること、第2次検定では答えが分からなくても空欄を避けることです。選択問題の場合は各問題で一つだけ解答し、空欄を埋めることが重要です。また、名前、受験番号、受験地の確認も忘れずに行い、ケアレスミスによる失点を避けましょう。

このように、1級造園施工管理技士の試験は難しいものの、適切な勉強方法と準備を行うことで、独学でも合格は十分に可能です。過去問題の解析と理解を深め、実務経験記述の対策をしっかりと行うことが、成功への鍵となります。

1級造園施工管理技士を取得する利点

1級造園施工管理技士とは、造園工事の監理技術者として必要な専門知識と技能を持つ人材を認定する国家資格です。土木や建築の施工管理技術検定と同様に1級と2級があります。

1級を取得すれば建設業界での評価が上がり、キャリアアップの強みになります。昇進や昇格にも繋がる可能性があり、幅広い職種で活躍できます。会社によっては資格手当が支給されることもあります。個人顧客相手の小規模業者では扱いきれない部分を扱えるようになるので、資格を取得すれば仕事の幅が大幅に広がります。

造園施工管理技士1級と2級の違い

1級と2級の大きな違いは、資格取得者が担うことができる工事の規模や種類の広さにあります。

2級資格では一般建設業において主任技術者として、外注総額が4,000万円未満の元請業者や下請業者に配置される技術者になることができます。

1級資格では、主任技術者に加え、監理技術者としても活躍できます(別途取得が必要)。これは特定建設業者が請け負った下請契約の金額が4,000万円以上の場合に、工事現場に専任で配置される技術者です。

1級造園施工管理技士を活かせる仕事

造園の仕事の範囲は個人の庭を整理するだけでなく、公園や遊園地など幅広い分野に及びます。

1級造園施工管理技士の資格を取得すると、公園や遊園地など幅広い分野で活躍することができます。大規模な造園工事において施工計画の立案や工程管理、資材の調達から最終的な品質管理までを行う現場監督としての役割を果たせるため、仕事の幅が大幅に広がります。

さらに、公共工事の入札では1級資格者が多く在籍している会社が高く評価され、大きな工事も受注しやすくなります。これにより建設業界での評価が上がり、転職時にも有利に働く可能性が高まります。

1級造園施工管理技士の資格を活かせる仕事

1級造園施工管理技士の資格を取得することで、造園業界において多様なキャリアパスを開拓することが可能です。この資格は、造園工事の現場や設計、コンサルティングなどの分野で幅広く活用できます。

造園工事の現場で活躍する仕事

造園工事の現場では、主任技術者または監理技術者の配置が法律で義務付けられています。1級造園施工管理技士の資格を持っていることで、以下のような役割を担うことが可能です。

計画・設計

プロジェクトの初期段階から関わり、効果的な計画を策定します。

工程管理・予算管理

工事の進行を管理し、予算やスケジュールをコントロールします。

品質管理

工事の品質基準を維持し、最終的な成果物の品質を保証します。

安全管理

現場での安全基準を確保し、安全な作業環境を提供します。

造園工事に関するコンサルティングや設計の仕事

造園施工管理技士の資格は、造園工事に関する幅広い知識と技術を証明するものです。これにより、コンサルティングや設計の分野での職務を効果的にこなすことができます。

造園工事の企画・提案

新しい造園プロジェクトのアイデアを形にし、提案します。

造園工事の設計

造園プロジェクトの詳細な設計を行い、計画を実現可能なものにします。

造園工事の施工監理

工事の進行を監督し、計画通りに作業が進むよう管理します。

造園施工管理技士の資格を活かせる職種

造園施工管理技士の資格を活かして、以下のような職種に就くこともできます。

造園コンサルタント

専門知識を活用し、造園に関するコンサルティングサービスを提供します。

造園設計士

美しい造園デザインを創り出し、顧客の要望を形にします。

造園施工会社

造園工事の施工を行い、プロジェクトの実現を担います。

公共機関の造園部署

公共の造園プロジェクトに関わり、公共空間の美化と機能性向上を図ります。

1級造園施工管理技士の資格を取得することで、造園工事に関する深い知識と技術を身につけることができ、これらを活かして造園工事業界で多彩なキャリアを築くことが可能です。

1級造園施工管理技士の資格は、造園業界でのキャリアアップに大きく貢献します。この資格を持つことで、主任技術者や監理技術者として造園工事の計画、設計、施工管理、品質管理などの要職に就くことが可能になります。また、造園コンサルタント、造園設計士、公共機関の造園部署など、専門性を活かした多様な職種で活躍する道が開けます。資格取得は、造園分野での専門知識と技術を深め、より広範な職務に挑戦する機会を得ることができます。

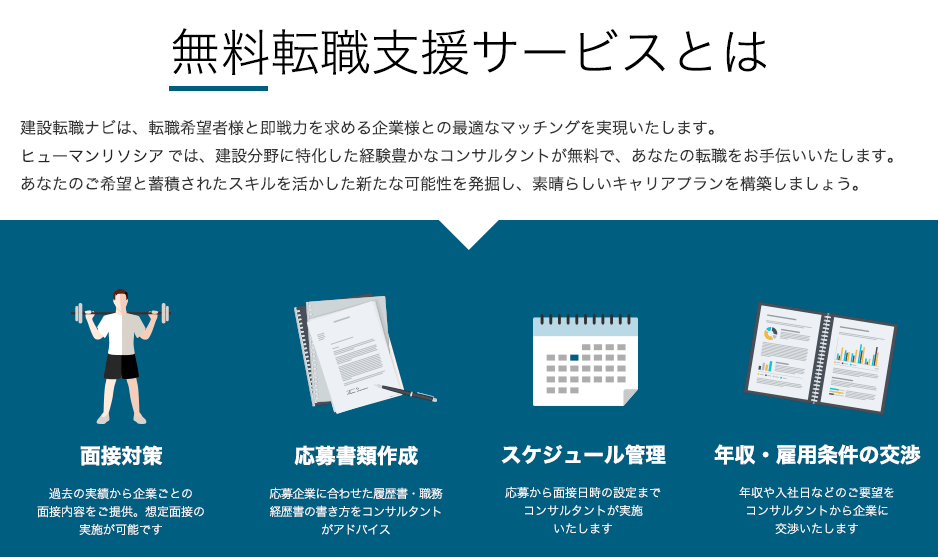

建設転職ナビでは、1級造園施工管理技士の案件も紹介しています。資格を持っている方はもちろん、これから資格を取ろうか迷っている方もご相談いただけますので、ぜひ一度お問い合わせください。

建設業界に精通したコンサルタントが徹底サポート!!

今すぐサポートをご希望の方は

建設転職ナビにご登録ください

-

職種で検索

建築設計 意匠設計 構造設計 土木設計 電気設備設計 機械設備設計 設備設計・その他 建築施工管理 アフターメンテナンス 土木施工管理 電気工事施工管理 管工事施工管理 設備施工管理・その他 造園施工管理 プラント機械施工管理 プラント電気施工管理 プラント土木建築施工管理 プラント施工管理・その他 プラントプロジェクトマネージメント プラントオペレーター ビル設備管理 プラント設備管理 施設管理 建築積算 土木積算 設備積算 発注者支援 測量・点検・調査 コンストラクションマネジメント(CM) プロジェクトマネージャー(PM) 設計監理 確認検査 品質管理 エクステリア(造園)設計 営業職(建築) 営業職(土木・建設コンサル) 営業職(設備) その他技術職 営業職(建設その他) 電気設備保全 機械設備保全 マンションフロント 用地仕入 不動産開発 賃貸管理 アセットマネジメント(AM) プロパティマネジメント ビルマネジメント(BM) 法人営業(不動産) 法人営業(住宅) 個人営業(不動産) 個人営業(住宅) その他専門職(住宅・不動産) -

資格で検索

1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士 1級管工事施工管理技士 2級管工事施工管理技士 1級電気工事施工管理技士 2級電気工事施工管理技士 1級電気通信工事施工管理技士 2級電気通信工事施工管理技士 1級建設機械施工管理技士 2級建設機械施工管理技士 1級造園施工管理技士 2級造園施工管理技士 監理技術者 エクステリアプランナー 一級建築士 二級建築士 木造建築士 建築設備士 構造設計一級建築士 設備設計一級建築士 計装士 CAD利用技術者 エネルギー管理士 建築物環境衛生管理技術者 高圧ガス製造保安責任者 危険物取扱者 消防設備士 甲種 消防設備士 乙種 消防設備点検資格者 ボイラー技士 給水装置工事主任技術者 第一種電気工事士 第二種電気工事士 第一種電気主任技術者 第二種電気主任技術者 第三種電気主任技術者 工事担任者 建築積算士 建築コスト管理士 認定コンストラクション・マネジャー 技術士 技術士補 RCCM 測量士 測量士補 地理空間情報専門技術者 地質調査技士 補償業務管理士 土壌汚染調査技術管理者 コンクリート技士・診断士 土木鋼構造診断士 土木学会認定土木技術者資格 宅地建物取引士 管理業務主任者 マンション管理士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建設業経理事務士 労働衛生コンサルタント その他 建設・不動産関連資格 -

都道府県で検索