空調設備士(空気調和・衛生工学会設備士)とは?仕事内容や資格について解説

空調システムの設計・施工・管理・保守を行い、建築物の快適な空気環境を実現する空調設備士。

この記事では、空調設備士の資格と役割について解説します。

建築設備士との違いについても解説します。

空調システムの設計、施工、管理、保守を行い、建築物の快適な空気環境を実現するのが「空調設備士」です。エネルギー効率の高いシステムの導入や環境に配慮した設計に関わり、エネルギー管理と室内環境の最適化に重要な役割を果たします。また、建築プロジェクトの初期段階から設計チームに参加し、建築物の快適性と機能性を高めるための重要な意見を提供します。

しかし、建築設備士や配管技能士など似た資格が多く、その特徴を理解するのは難しいです。

この記事では、空調設備士の資格と役割について解説します。

空調設備士、正式には「空気調和・衛生工学会設備士」と呼ばれるこの職業は、建築物の空調システムに関する専門家です。主な業務は、空調システムの設計、施工、管理、保守に関わることで、建物内の温度、湿度、換気の最適化を通じて快適性と健康を守ります。また、エネルギー効率の向上と環境への配慮も仕事の一つです。

資格取得の難易度

令和4年度(第67次)設備士資格検定試験の結果を見てみると、空調部門では、1,533名の受験者中458名が合格しており、合格率は約29.9%となっています。また、衛生部門では1,430名の受験者中410名が合格し、合格率は約28.7%です。

これらを見ると、空調設備士の資格試験が比較的難しい試験であることが分かります。

この理由の一つとして、空調設備に関する広範囲にわたる専門知識が必要とされる点が挙げられます。試験内容は、暖房、冷房、換気などの計画、設計・施工に関する知識はもちろんのこと、環境やエネルギーに関する最新の技術動向や法規制にも精通している必要があります。さらに、建築物の室内環境を最適化するための高度な技術力も求められます。

合格率は3割程度と、取得するのが難しい資格ですが、空調の専門家としての地位が確立されます。したがって、この分野に真剣に取り組む意志のある方にとっては、挑戦する価値のある資格であると言えるでしょう。

おすすめの勉強方法

空調設備士の資格試験に合格するための勉強は、ただ知識を詰め込むだけでは不十分です。この試験を突破するためには、さまざまな方法で学習を進める必要があります。

まず基礎として、物理学や工学に関する基本理論から始めることが重要です。これには、熱力学や流体力学、電気工学などの空調設備に直接関連する分野が含まれます。この基礎知識は、専門書籍やオンラインの教材を通じて深めることができます。また、資格試験の参考書を用いることで、試験対策に特化した学習も行えます。

次に、実務経験の積み重ねが非常に重要です。理論だけでは得られない、現場での経験や実践的なスキルは、試験の成功に向けて不可欠な要素です。実際の空調設備の設計、施工、管理の業務を通じて、理論を実践に活かす能力を養うことができます。

さらに、オンラインコースやセミナーに参加することで、最新の技術動向や法規制に関する情報を得ることができます。これらは、試験で出題される可能性のある最新のトピックを理解するのに役立ちます。

また、過去の問題や模擬試験を解くことは、試験の形式や出題傾向を把握する上で非常に有効です。これにより、実際の試験に向けての時間管理などの準備ができます。

建築業界において 建築設備士という資格もあります。一見すると似た名前で、違いがいまいち分かりづらいですが、これらの資格には明確な違いがあります。

まず空調設備士(正確には『空気調和・衛生工学会設備士』)とは公益社団法人 空気調和・衛生工学会が認定する民間資格で、国土交通省が認定する国家資格である建築設備士とは位置づけが異なります。

空調設備士の資格は、建築設備士という国家資格の受験資格を得るための重要な一歩です。空調設備士資格の取得と2年の実務経験を積むことで、建築設備士の受験資格が得られます(実務経験については資格取得の前後を問いません)。

空調設備士は、建物内の空調システムに関する専門知識を持つ技術者です。この資格は、空調システムの設計、施工、管理、保守に関する知識と技術に重点を置いています。一方、建築設備士は、建築物全般の設備、つまり暖房、冷房、換気、給排水、電気設備など幅広い分野に関する専門知識を持つ資格です。そのため、建築プロジェクト全体に対する深い理解と専門性が求められます。

| 項目 | 空調設備士 | 建築設備士 |

|---|---|---|

| 認定団体 | 空気調和・衛生工学会 | 国土交通省 |

| 対象設備 | 空調システム | 建築物の設備全般 |

| 受験資格 | 学歴+実務経験 | ・学歴+実務経験 ・資格+実務経験 ・実務経験のみ |

| 難易度 | 中程度 | 高い |

| 合格率 | 30%前後 | 20%未満 |

建築設備士の資格を持つことのメリットは、この資格を持つことで建築業界において高い専門性を持つと評価され、幅広いキャリア展開が可能になることです。

具体的には、建築設備士は、建築物全体の設備の設計、施工、運用、保守を担います。これには、エネルギー消費を最小限に抑えながら最大限の快適性を提供するシステムの設計や、安全性と環境への配慮を踏まえた持続可能な設備の実現も含まれます。

また、建築設備士は新築建物だけでなく、既存建物のリノベーションや改修プロジェクトにも関与します。建物の長期的な持続可能性と効率性を確保するために、最新の技術と理論を駆使して設備のアップグレードを行います。また、災害時の建物の安全性や応急措置の計画にも関わり、建物と人々の安全を守るための重要な役割を果たします。

このように、建築設備士は単に設備の専門家としての役割に留まらず、建築物の総合的な安全性、機能性、持続可能性を高めるための重要な職務を担います。その専門知識と技術は、建築業界においてますます重要性を増しています。

仕事内容

空調設備士の主な業務は、空調システムの設計、施工、保守管理です。これらのシステムは、快適な室温や空気の質を維持するために必要であり、特に商業施設やオフィスビル、住宅などで重要視されています。

具体的には、空調設備士は設備の運転調整、故障時の修理、定期的なメンテナンスを行います。これには、技術的な知識とともに、実践的なスキルが求められる仕事です。また、彼らは最新の環境基準に適合した設備を提案し、エネルギー効率の高いシステムの導入にも関わります。

年収

空調設備士の平均年収は、約420万円程です。経験豊富な技術者では800万円以上を稼ぐこともあり、年収の幅は広くなっています。

向いている人

この職業に向いているのは、機械をいじることが好きで、物事を丁寧に扱える人です。新しい技術や知識を学ぶ意欲があることも大切です。また、チームワークを発揮し協力して作業を進められるコミュニケーション能力も求められます。

やりがい

空調設備士の仕事のやりがいは、快適な室内環境を提供することで人々の生活やビジネスに大きく貢献できる点にあります。また、最新の技術を駆使して環境問題に取り組むこともできるため、社会的な意義も大きいです。

苦労する点

一方で、苦労する点も存在します。技術の進歩が速いため、常に最新の知識を学び続ける必要があります。また、現場作業が多く、時には厳しい環境での作業が求められることもあります。

空調設備士としてのキャリアを検討している方は、建設転職ナビで求人情報を確認してみてください。さまざまな求人が紹介されており、自分に合ったキャリアパスを見つけるのに役立ちます。

令和5年度 空調設備士の試験情報

※令和5年度の申し込みは締め切られています

主管

資格区分

民間資格

受付期間

令和5年8月1日(火)~8月31日(木)

試験日程

| 部門 | 試験日 |

|---|---|

| 空調部門 | 令和5年11月25日(土) |

| 衛生部門 | 令和5年11月26日(日) |

合格発表

令和6年2月上旬

受験資格

詳細は空気調和・衛生工学会サイト をご確認ください。

| 区分 | 最終学歴 | 空気調和・給排水・衛生設備に関する実務経験年数 | 摘要 |

|---|---|---|---|

| (イ) | 大学理科系課程 (1)新制大学 (2)旧制大学 (3)旧制専門学校 |

卒業後満0年 | 卒業証明書の提出をもって受験できる(大学院の修了証明書は不可)。 工、鉱山、理、農、園芸、医、獣医、薬、水産、商船、航空、海洋、繊維、工芸等の理科系課程 |

| (ロ) | 短期大学理科系課程 (1)短期大学 (2)高等専門学校 |

卒業後満1年以上 | 短期大学、高等専門学校は学校教育法(昭和22年法律第26号)によるもので各種専門学校・専修学校は除く |

| (ハ) | A.高等学校理科 ・工業系課程 (1)高等学校 (2)旧制中学校 (実業系) |

卒業後満4年以上 | 普通科、商業科、家政科などの理科・工業系以外は(ニ)項に該当。農業科、水産科、窯業科は理科・工業系と認定 |

| B.高等学校建築設備系 | 卒業後満3年以上 | Aから1年短縮 | |

| (ニ) | (イ),(ロ),(ハ),(ホ) に該当しない者 |

満18歳以上で満7年以上 | 実務経歴書で7年以上の実務経験を有すると認められた者。 (イ)(ロ)(ハ)(ホ)に該当する者で本項の条件を満たす者は、卒業証明書の提出を省略し本項の資格をもって受験することができる。 |

| (ホ) | (イ),(ロ),(ハ)に該当しない 各種学校を卒業した者 |

設備士資格検定委員会で実務経験年数を認定 | 認定した学校はこちらの一覧 を参照。 記載のない各種学校で建築・設備に関わる課程を卒業した者は委員会にて審査を行う。 |

出典:空気調和・衛生工学会HP より引用

受験料

1部門 9,900円(消費税込)

試験内容

試験はマークシート方式で行われます。

空調部門では暖房、冷房、換気空気調和の計画、設計・施工に関する専門知識および環境、エネルギー、安全などに関する専門知識と、給水、給湯、消火、排水、衛生器具、し尿浄化槽その他の計画、 設計・施工に関する基本的知識が問われます。

衛生部門では給水、給湯、消火、排水、衛生器具、し尿浄化槽その他の計画、設計・施工に関する専門知識および環境、エネルギー、安全などに関する専門知識と、暖房、冷房、換気その他の計画、設計・施工に関する基本的知識が問われます。

合格率

| 年度 | 部門 | 有受験資格者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 令和4年度 | 空調部門 | 1,533 | 458 | 29.9% |

| 衛生部門 | 1,430 | 410 | 28.7% | |

| 令和3年度 | 空調部門 | 1,541 | 534 | 34.7% |

| 衛生部門 | 1,459 | 489 | 33.5% |

出典:空気調和・衛生工学会HP より引用

空調設備士は合格率が約3割と、やや難易度の高い資格ではありますが、建設業界ではかなりニーズのある資格であると言えます。

また、2年の実務経験を積んで建築設備士の資格を取得すれば、高い専門性を発揮してさらに活躍でき、年収アップにもつながるでしょう。

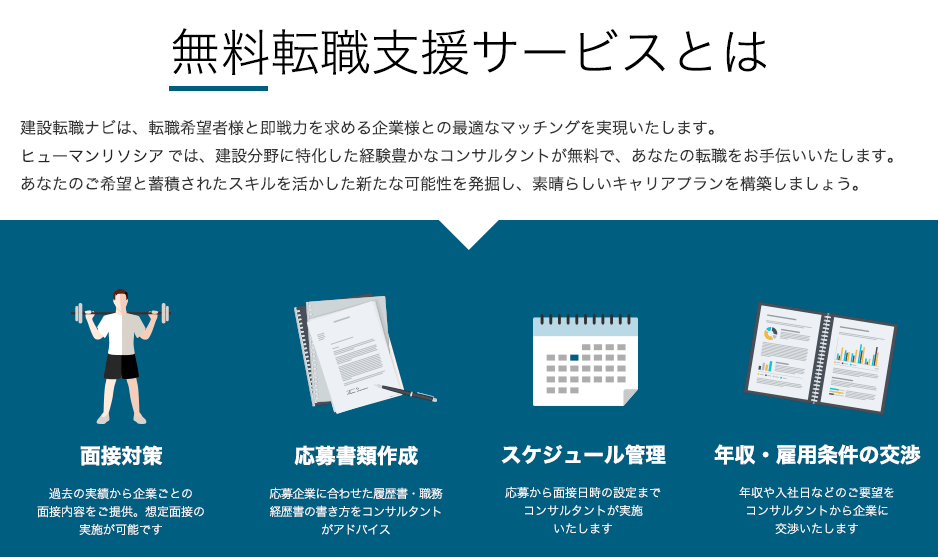

建設転職ナビでは、空調・衛生設備に関する求人も多数取り揃えております。転職に関するご相談は経験豊富な専門のキャリアアドバイザーにお任せください。転職をまだ決めていない方のご相談も可能なのでぜひ一度お問い合わせください。

建設業界に精通したコンサルタントが徹底サポート!!

今すぐサポートをご希望の方は

建設転職ナビにご登録ください

-

職種で検索

建築設計 意匠設計 構造設計 土木設計 電気設備設計 機械設備設計 設備設計・その他 建築施工管理 アフターメンテナンス 土木施工管理 電気工事施工管理 管工事施工管理 設備施工管理・その他 造園施工管理 プラント機械施工管理 プラント電気施工管理 プラント土木建築施工管理 プラント施工管理・その他 プラントプロジェクトマネージメント プラントオペレーター ビル設備管理 プラント設備管理 施設管理 建築積算 土木積算 設備積算 発注者支援 測量・点検・調査 コンストラクションマネジメント(CM) プロジェクトマネージャー(PM) 設計監理 確認検査 品質管理 エクステリア(造園)設計 営業職(建築) 営業職(土木・建設コンサル) 営業職(設備) その他技術職 営業職(建設その他) 電気設備保全 機械設備保全 マンションフロント 用地仕入 不動産開発 賃貸管理 アセットマネジメント(AM) プロパティマネジメント ビルマネジメント(BM) 法人営業(不動産) 法人営業(住宅) 個人営業(不動産) 個人営業(住宅) その他専門職(住宅・不動産) -

資格で検索

1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士 1級管工事施工管理技士 2級管工事施工管理技士 1級電気工事施工管理技士 2級電気工事施工管理技士 1級電気通信工事施工管理技士 2級電気通信工事施工管理技士 1級建設機械施工管理技士 2級建設機械施工管理技士 1級造園施工管理技士 2級造園施工管理技士 監理技術者 エクステリアプランナー 一級建築士 二級建築士 木造建築士 建築設備士 構造設計一級建築士 設備設計一級建築士 計装士 CAD利用技術者 エネルギー管理士 建築物環境衛生管理技術者 高圧ガス製造保安責任者 危険物取扱者 消防設備士 甲種 消防設備士 乙種 消防設備点検資格者 ボイラー技士 給水装置工事主任技術者 第一種電気工事士 第二種電気工事士 第一種電気主任技術者 第二種電気主任技術者 第三種電気主任技術者 工事担任者 建築積算士 建築コスト管理士 認定コンストラクション・マネジャー 技術士 技術士補 RCCM 測量士 測量士補 地理空間情報専門技術者 地質調査技士 補償業務管理士 土壌汚染調査技術管理者 コンクリート技士・診断士 土木鋼構造診断士 土木学会認定土木技術者資格 宅地建物取引士 管理業務主任者 マンション管理士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建設業経理事務士 労働衛生コンサルタント その他 建設・不動産関連資格 -

都道府県で検索