管工事施工管理技士の仕事内容とは?給料や受験資格について解説

私たちの快適な生活を支えている冷暖房設備、上下水道、ガス、換気・給気用ダクト…これら配管設備の工事現場において工程や安全の管理を担うのが管工事施工管理技士です。

コンテンツ

管工事施工管理技士とは、国土交通省管轄の国家資格である施工管理技士の中で、配管工事の施工計画の作成、工程・安全・品質の管理等を行うことができる資格で、配管工事(冷暖房設備、空調設備、ガス管配管設備、浄化槽設備、上下水道配管設備、給排気ダクトなど)のエキスパートとして、建設現場では欠かせない存在と言えます。

この記事では、そんな「管工事施工管理技士」の仕事の内容と必要な資格、年収やキャリアプランについて解説していきます。

管工事施工管理技士の求人はこちら 無料転職支援サービス登録はこちら

管工事施工管理技士には1級と2級の区分があり、国土交通大臣が指定する機関で行われる試験に合格することで取得することが可能です。

他の施工管理技士と同様に、1級でしたら主任技術者と監理技術者、専任技術者になることが可能ですが、2級の場合は専任技術者と主任技術者のみに就任することができます。

これらの専任技術者などは建築基準法で常駐が定められており、管工事施工管理技士は配管工事のエキスパートとして建設現場では欠かせない存在と言えます。

また1級を取得することで建築設備士試験(2年の実務経験が必要)の受験資格、1、2級どちらかを取得していれば社会保険労務士の受験資格を得ることができます。

管工事施工管理技士の仕事内容は、専門である配管工事についての各種業務と、そして専任技術者や主任技術者に就任した場合にはそれらの業務を行うこととなります。

配管工事というのは主に冷暖房設備、空調設備、ガス管配管設備、浄化槽設備、上下水道配管設備、給排気ダクトなど、各種のパイプやダクトを設置するためのものになります。管工事そのものは資格がなくても行えますが、管工事における工程管理・品質管理・安全管理などを執り行うには管工事施工管理技士の資格が必要です。

配管は建物の目につくところに設置されるものではなく目立ちませんが、不備や欠陥があると大きな問題になります。大きな設備ともなると、配管工事の設計はより複雑となり、様々な種類の配管を設置することになるため、しっかりとした施工計画や工程管理を行い、各技術者をまとめる管工事施工管理技士の存在が重要になってきます。

1級と2級で仕事内容に大きな違いはありませんが、他の施工管理技士と同様に、1級では大規模な工事現場の施工管理や安全管理を、2級では、中小規模の工事現場で施工管理などを行うのが一般的です。

建設業を行う場合、請け負う工事の種類によって国もしくは都道府県から許可を得なければなりません。建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。特定建設業許可を得た事業者は、発注者から直接工事を受注する元請となることができ、元請業者として受注した工事を下請に出す際の金額が4,000万円以上(建築工事業の場合は6,000万円)になる工事を請け負うことが可能です。

上記のような大規模な工事を請け負うことができる事業者にとって、監理技術者になることができる1級管工事施工管理技士は需要が高く、必然的に1級取得者は大規模な工事に携わる機会が多くなります。それに対して2級の場合は、一般建設業での専任技術者と主任技術者となるため、主に中小規模の工事を請け負うこととなります。

管工事施工管理技士を取得しているということは、配管工事における専門的かつ高度な技術と経験が身に付いているということに他なりません。

無資格でも配管工事に従事することはできますが、より上層工程である設計や工程管理などのマネジメントを行うことができる管工事施工管理技士を取得していることは転職、昇給に有利に働きます。新卒時での取得は不可能ですが実務経験が問われる分、キャリア形成には役立ってくれると考えることが出来るでしょう。

それだけではなく、管工事施工管理技士は他資格取得にも有利に働きます。

浄化槽設備士

1つは浄化槽設備士です。管工事施工管理技士は1級、2級ともに浄化槽設備士講習を受ける権利を有します。この講習は管工事施工管理技士のみを対象としており、講習を修了し、免状交付申請の手続を行うことで国土交通大臣から「浄化槽設備士免状」が交付されます。

給水装置主任技術者

もう1つは給水装置主任技術者です。この資格は水道管の設置や改造・修繕工事を行うときに必要な資格ですが、管工事施工管理技士を取得している場合、試験科目の内の2科目(給水装置の概要、給水装置施工管理法)が免除されます。これらは他の施工管理技士にないメリットと言えます。

資格取得者の雇用は建設事業者にとってもメリットが

また、建設事業者にとっても管工事施工管理技士を雇用することは、単純に技術や知見がある人材というだけではないメリットがあります。建設事業者が元請けとして公共事業を入札する際、必ず受けなければならない「経営事項審査」の技術力評価において、1級管工事施工管理技士は5点、2級は2点配点されます。事業者にとっては、管工事施工管理技士が多くいることで公共事業を請け負う際に有利に働くため、一人でも多く採用したい人材と言えます。

他にも、新しく事務所や営業所を設置する場合、専任の技術者が必要であり、工事現場には主任技術者又は監理技術者が必要です。法律上の必置要件を満たすための資格と言う事で、特に1級を取得しておけば建設業界では大きな武器となってくれるはずです。

上記のように、管工事施工管理技士を取得している人材のニーズは高いと言えるでしょう。

管工事施工管理技士の1級と2級は実務経験が求められますし、試験に合格する必要があります。国家資格の中でもニーズも果たせる役割も大きいですから、年収についてはサラリーマン平均を大きく超えていくことも目指せるでしょう。

1級2級でも変わりますが、建設転職ナビで管工事施工管理技士の資格保有者を対象とした求人の平均想定年収はおよそ450万円~700万円となっています(2022年5月調べ)。経験や他の技能次第では、更に800万円以上などの年収を狙うことも可能になってくるでしょう。

特に監理技術者となると手当が支給される企業も多く、年収アップに繋がります。

管工事施工管理技士の資格は配管工事のエキスパートということを証明する資格です。

管工事施工管理技士は国家資格ですし、管工事施工管理技士が多くいると企業は公共事業を請け負う際に有利になるため、管工事施工管理技士は多くの企業が欲しがる人材と言えます。

1級管工事施工管理技士を取得していれば、転職で年収アップも夢ではありません。

以下ではそんな管工事施工管理技士の資格を活かしたオススメの転職先である「サブコン」と「派遣会社」をご紹介します。

サブコン

サブコンとは主に設備工事を請け負うゼネコンの下請企業のことで、設備工事を全て担う総合設備会社もあれば、電気工事、電気通信工事、管工事など特定分野の設備工事のみを請け負う設備会社もあります。

管工事施工管理技士は配管工事に特化した資格ですので、管工事業に特化したサブコンへの転職先が非常に有利です。

大手サブコンへの転職をお考えの方は、1級管工事施工管理技士を取得しておくと良いでしょう。

派遣会社

管工事施工管理技士の資格を取得していれば、特定の企業に務めるのではなく、派遣会社に登録して様々な現場に出向くという働き方も可能です。

正社員として働くよりも年収は低くなるイメージもありますが、本人次第で年収アップも可能ですし、ライフスタイルに合った柔軟な働き方ができることが最大のメリットです。

多くの現場を経験したい方や、定年退職後にも管工事施工管理技士の資格を活かして働きたい方に派遣会社はお勧めです。

令和6年度管工事施工管理技士の試験情報

主管

資格区分

国家資格(国土交通大臣認定)

令和6年度以降の受験資格の改正

令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が見直されました。

- 1級の第一次検定は19歳以上(当該年度末時点)が受験可能になりました

※2級の第一次検定の受検資格は改正なし - 1級・2級の第二次検定は第一次検定合格後に一定期間の実務経験などで受験が可能になりました

- 1級・2級の第二次検定は令和6年度~令和10年度までを経過措置期間として、旧受検資格と新受検資格の選択が可能です

申込期間

◆1級管工事施工管理技士(第一次検定/第二次検定)

| 申込方法 | 期間 |

|---|---|

| インターネット申込 | 令和6年5月7日(火)~令和6年5月21日(火)23:59 |

| 書面申込 | 令和6年5月7日(火)~令和6年5月21日(火) (締切日消印有効) |

※インターネット申込をする場合は、申込用紙を購入する必要はありません。

※書面申込は簡易書留郵便による個人別申込で、締切日の消印のあるものまで有効です。

※申込は受検者本人が行ってください。

※申込受付期間を過ぎた場合は、いかなる理由も受検申込できません。

※「第一次検定のみ」は、インターネットから直接受検申込を行ってください。

◎申込用紙の販売期間

・インターネット等からの郵送販売:令和6年4月9日(火)~令和6年5月13日(月)

・対面による窓口販売:令和6年4月9日(火)~令和6年5月21日(火)

◆2級管工事施工管理技士

| 受験申請区分 | 申請受付期間 |

|---|---|

| 第一次検定(前期) | 令和6年3月6日(水)~令和6年3月21日(木) 23:59※1 |

| 第一次検定(後期) | 令和6年7月9日(火)~令和6年7月23日(火)※2 |

| 第二次検定 | |

| 第一次検定・第二次検定 |

※1 能登半島地震の影響を考慮し、対象者については令和3年3月29日(金)まで延長します。詳細は公式サイト でご確認ください。

※2 書面申込は当日消印有効、インターネット申込は当日23:59まで

・インターネット申込をする場合は、申込用紙を購入する必要はありません。

・書面申込は簡易書留郵便による個人別申込で、締切日の消印のあるものまで有効です。

・申込は受検者本人が行ってください。

・申込受付期間を過ぎた場合は、いかなる理由も受検申込できません。

・「第一次検定のみ」は、インターネットから直接受検申込を行ってください。申込用紙は販売しません。

◎申込用紙の販売期間

・インターネット等からの郵送販売:令和6年6月24日(月)~令和6年7月15日(月)

・対面による窓口販売:令和6年6月24日(月)~令和6年7月23日(火)

試験日程

| 等級 | 資格名 | 試験日 | 合格発表 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 第一次検定 | 令和6年9月1日(日) | 令和6年10月3日(木) |

| 第二次検定 | 令和6年12月1日(日) | 令和7年3月5日(水) | |

| 2級 | 第一次検定のみ(前期) | 令和6年6月2日(日) | 令和6年7月2日(火) |

| 第一次(後期) | 令和6年11月17日(日) | 令和7年1月6日(月) | |

| 第二次検定 | 令和7年3月5日(水) |

受験資格

前述したように、令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が見直されました。

制度変更について詳しくはこちら(国土交通省HP資料) をご確認ください。

◆第一次検定

1級管工事施工管理技士の第一次検定は、令和6年度の改正以降から実務経験問わず、19歳以上(受検年度末時点での年齢)であれば受検が可能になります。

2級管工事施工管理技士の第一次検定は、令和6年度の改正以降から実務経験問わず、17歳以上(受検年度末時点での年齢)であれば受検が可能です。

上記以外の受検資格については、以下の表で確認してください。

※詳細は(一財)全国建設研修センターのウェブサイト(1級/2級)をご確認ください。

◆第二次検定

第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級・2級それぞれの第一次検定合格後、2級第二次検定(旧実地試験含む)合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。

また、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。

※詳細は(一財)全国建設研修センターのウェブサイト(1級/2級)をご確認ください。

◆新受験資格

| 等級 | 第一次検定 | 第二次検定 |

|---|---|---|

| 1級 | 19歳以上 (受験年度末時点) |

第一次検定合格後 ・5年以上の実務経験 ・特定実務経験(※1)1年以上を含む3年以上の実務経験 ・監理技術者補佐(※2)としての1年以上実務経験 |

| 2級 | 17歳以上 (受験年度末時点) |

・2級 第一次検定合格後、実務経験3年以上 ・1級 第一次検定合格後、実務経験1年以上 |

※1:特定実務経験とは、請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導のもと、もしくは自ら監理技術者・主任技術者として行った経験が含まれます。

※2:監理技術者補佐としての実務経験は、対象となる業種の主任技術者資格を有する者が、1級第一次検定に合格後、特例監理技術者(2つの現場を兼務している監理技術者)のもとで1つの現場に専任配置された工事に関するものに限ります。単なる監理技術者の補助等は認められません。

1級管工事施工管理技士試験の内容と形式

1級管工事施工管理技術検定では、「工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識及び応用能力を有するか」というのが試験基準となりますので、一定の知識や経験が必要になります。

第一次検定と第二次検定、それぞれの科目は以下です。

第一次検定(旧・学科試験)

第一次検定はマークシート方式で、科目は以下になります。

・機械工学等

・施工管理法

・法規

第二次検定(旧・実地試験)

第二次検定は記述式問題です。

科目は「施工管理法」になります。

2級管工事施工管理技士試験の内容と形式

2級管工事施工管理技術検定では、「工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な知識及び能力を有するか」というのが試験基準となりますので、基礎的な知識や経験が必要になります。

第一次検定と第二次検定、それぞれの科目は以下です。

第一次検定(旧・学科試験)

第一次検定はマークシート方式で、科目は以下になります。

・機械工学等

・施工管理法

・法規

第二次検定(旧・実地試験)

第二次検定は記述式問題です。

科目は「施工管理法」になります。

管工事施工管理技士の合格率

1級・2級管工事施工管理技士の難易度と合格率は以下のようになっています。

《1級管工事施工管理技士》

合格率は第一次検定 30%前後、第二次検定 70%前後です。

第一次検定の合格率が低くなっているので、第一次検定の内容を重点的に学習することをおすすめします。

《2級管工事施工管理技士》

合格率は第一次検定 50%前後、第二次検定 70%前後です。

1級管工事施工管理技士と比較すると、簡単な試験内容になっているので、しっかりと対策すれば問題なく取得することができます。

| 試験の種類 | 年度 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 1級管工事施工管理技士(第一次検定) | 令和4年度 | 16,839人 | 7,231人 | 42.9% |

| 1級管工事施工管理技士(第二次検定) | 6,618人 | 3,769人 | 57.0% | |

| 2級管工事施工管理技士(第一次検定/前期) | 4,518人 | 2,529人 | 56.0% | |

| 2級管工事施工管理技士(第一次検定/後期) | 11,051人 | 6,274人 | 56.8% | |

| 2級管工事施工管理技士(第二次検定) | 8,316人 | 4,962人 | 59.7% |

出典:国土交通省 報道発表資料 より引用

管工事施工管理技士の概要と、資格取得のメリット、仕事の内容や、収入、合格率とその難易度についてお伝えしました。管工事施工管理技士の資格取得者は、工事がある限り必要とされる、とても需要の高い人材です。現場で信頼を集め、仕事の幅を広げたい人はぜひ取得したい資格です。

管工事施工管理技士は会社への貢献度も高く、就職、転職にも有利ですので、まずは2級、実務経験を積む中で、1級と段階的に目指してみてはいかがでしょうか。

今後も様々な施設の新設やインフラ整備などが計画されている現在、管工事施工管理技士を取得することは、ご自身のキャリアアップに最適です。

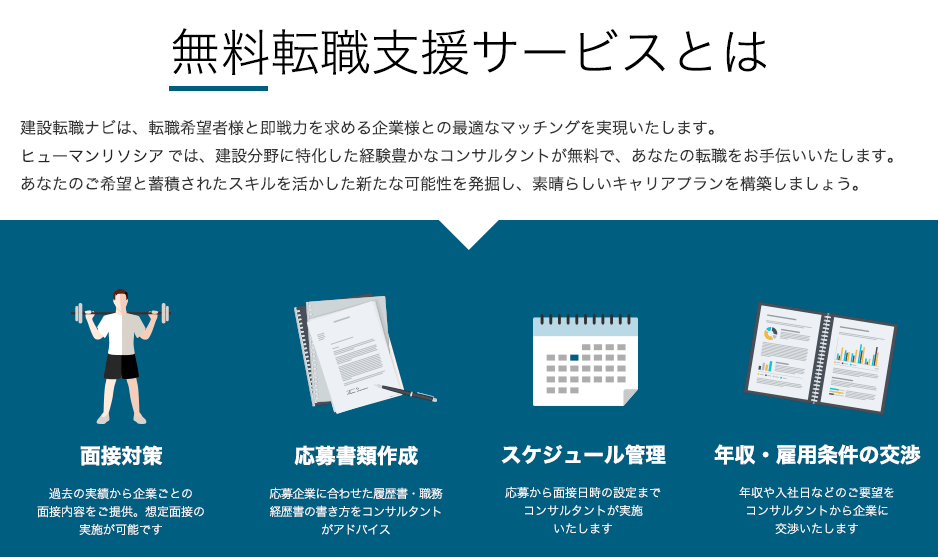

資格を活かして、より活躍できる舞台をお求めの方は、建設転職ナビの無料転職支援サービスをご利用ください。

あなたの希望や意向をもとに、最も活躍できる企業をご提案致します。

建設業界に精通したコンサルタントが徹底サポート!!

今すぐサポートをご希望の方は

建設転職ナビにご登録ください

-

職種で検索

建築設計 意匠設計 構造設計 土木設計 電気設備設計 機械設備設計 設備設計・その他 建築施工管理 アフターメンテナンス 土木施工管理 電気工事施工管理 管工事施工管理 設備施工管理・その他 造園施工管理 プラント機械施工管理 プラント電気施工管理 プラント土木建築施工管理 プラント施工管理・その他 プラントプロジェクトマネージメント プラントオペレーター ビル設備管理 プラント設備管理 施設管理 建築積算 土木積算 設備積算 発注者支援 測量・点検・調査 コンストラクションマネジメント(CM) プロジェクトマネージャー(PM) 設計監理 確認検査 品質管理 エクステリア(造園)設計 営業職(建築) 営業職(土木・建設コンサル) 営業職(設備) その他技術職 営業職(建設その他) 電気設備保全 機械設備保全 マンションフロント 用地仕入 不動産開発 賃貸管理 アセットマネジメント(AM) プロパティマネジメント ビルマネジメント(BM) 法人営業(不動産) 法人営業(住宅) 個人営業(不動産) 個人営業(住宅) その他専門職(住宅・不動産) -

資格で検索

1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士 1級管工事施工管理技士 2級管工事施工管理技士 1級電気工事施工管理技士 2級電気工事施工管理技士 1級電気通信工事施工管理技士 2級電気通信工事施工管理技士 1級建設機械施工管理技士 2級建設機械施工管理技士 1級造園施工管理技士 2級造園施工管理技士 監理技術者 エクステリアプランナー 一級建築士 二級建築士 木造建築士 建築設備士 構造設計一級建築士 設備設計一級建築士 計装士 CAD利用技術者 エネルギー管理士 建築物環境衛生管理技術者 高圧ガス製造保安責任者 危険物取扱者 消防設備士 甲種 消防設備士 乙種 消防設備点検資格者 ボイラー技士 給水装置工事主任技術者 第一種電気工事士 第二種電気工事士 第一種電気主任技術者 第二種電気主任技術者 第三種電気主任技術者 工事担任者 建築積算士 建築コスト管理士 認定コンストラクション・マネジャー 技術士 技術士補 RCCM 測量士 測量士補 地理空間情報専門技術者 地質調査技士 補償業務管理士 土壌汚染調査技術管理者 コンクリート技士・診断士 土木鋼構造診断士 土木学会認定土木技術者資格 宅地建物取引士 管理業務主任者 マンション管理士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建設業経理事務士 労働衛生コンサルタント その他 建設・不動産関連資格 -

都道府県で検索