RCCMの仕事内容は?資格取得のメリットや給料について

RCCMは一般社団法人「建設コンサルタンツ協会」が実施している民間資格です。

建設コンサルティング業務を行う上で、業務に関する技術上の事項を管理し、業務成果の照査を行います。

この記事では建設コンサルタントとして働くためには欠かせない資格であるRCCMについてご紹介します。

コンテンツ

『RCCM』とはシビルコンサルティングマネージャ(Registered Civil Engineering Consulting Manager)のことで、土木工事に関連する専門技術の有資格者のことをさします。

RCCM資格を所有する人は、土木工事に関わる専門職としての知識や技術に長けた「管理技術者」・「照査技術者」として地質コンサルタント業務に必要とされます。

その役割について、RCCMを統括する一般社団法人 建設コンサルタント協会のウェブサイトにはこうあります。

「RCCM」の役割は、設計業務共通仕様書(国土交通省等)において規定されている管理技術者、照査技術者又は業務担当者として、業務の適正な執行を管理、業務成果の照査、および業務に関する技術上の事項の処理の任にあたるものです。

「RCCM」に要求される能力は、設計業務の特質を理解し円滑、適正に業務を進めるための技術管理能力と当該専門分野の技術力であります。出典:(一社)建設コンサルタント協会「資格制度概要」より引用

RCCMは民間資格ではありますが、建設業界での技術資格認定となり、国土交通省でも重視されている専門技術に携われる知識と経験のある技術者であることを証明する資格です。技術士とよく比較される資格ですが、「管理技術者」「照査技術者」に携わることができるという点では同等であり、どちらが上ということは言えません。

なお、RCCMとはひとつの専門技術職を表す認定資格ではなく、22の専門分野に分かれています。それぞれにおいて必要な資格をとらなくてはいけません。

RCCMの仕事内容は?

RCCMの有資格者は、保有している資格の専門技術者として建設コンサルタント業務に携わることになります。また、業務に中立であり、独立した立場から業務を遂行する必要があります。

建設コンサルティング業務として行う土木構造物の施工に携わる専門技術者として、橋や道路、鉄道、ダム、トンネル、河川や空港、上下水道など、鋼構造及びコンクリート、機械設備などにかかる「管理技術者」「照査技術者」として、点検や診断などの専門技術の提供や診断を行い、全般的な安全管理や健康管理、福祉に対しての責任を担います。

地盤・地質調査などを含む、地球環境保全に対しての維持・調和に努め、その地域の発展に貢献することができる管理者です。

RCCMは業務に携わる上で、管理技術者か技術士の有資格者の指導のもとで建設コンサルティング業務を直接管理することができます。

また、建設業務がスムーズに執り行えるように的確・円滑な技術を提供し、技術の向上を担う立場です。

RCCM資格取得のメリットは?

RCCMの資格は国土交通省でも特に重要視されている技術職で、これまで身につけてきた専門知識や技術を専門の技術者として提供できるメリットがあります。RCCMがなければ、同じような知識・経験を持ち合わせていても、技術士のもと直接管理者として活躍することができません。

また同様に給与などの待遇面からみても取得有無によって差があります。

建設業界は経験や知識などを短期間では習得できない技術職であるため、長い年月をかけて得た知識や技術が評価されるひとつの手段であるともいえます。

さらに人手不足が深刻化している現在建設業界では人材確保が困難になっていることが課題であることや、事故防止などのトラブルにかかる安全に対しても、目をむけることができる身近な存在です。

このような観点からも重要視されており、コンサルタント業務を受注する際に必要な人材であるといえるでしょう。さらにRCCM登録は4年毎の更新が必要なため、認定後も技術向上に努めなければなりません。常に技術や知識の観点からスキルアップを目指すことができるでしょう。

RCCMの年収・給料・収入は?

RCCMの年収や給料について、建設コンサルタントとしての業務内容や専門にする技術職によって異なりますが、建設転職ナビでRCCMの資格保有者を対象とした求人の平均想定年収はおよそ480万円~730万円となっています(2022年5月調べ)。

RCCMの受験資格は大卒者でも7年間の実務経験が必須であるため、多くの方はRCCMの受験資格を得るまでの期間に、その他の技術資格(技術士、一級建築士、各種施工管理技士など)を並行して取得しています。そのため、複数の資格を取得している方が多く、個人収入の高い方では40歳で月収60万円を実現している方や、定年に近くなってきた方で月収80万円を実現している方もいます。

建設業界では知識や技術力が重要視されるため、それに見合った報酬に会社側も調整していくのも当然の成り行きでしょう。

建設業界では、常に技術向上や知識向上を目標にすることが必要です。そのため、自分自身の「管理技術者」「照査技術者」としての質を高めることで月収や年収のUPが見込めます。

国土交通省では、土木技術などの施工・管理においてそれぞれの専門技術者が必要だと認め、重要視されています。転職などの際には技術士などと同様に優遇される資格であるため有利になります。

RCCMの資格が活かせる転職先

RCCMは民間資格で世間の認知度も高くはないのですが、国土交通省も重要視するほどの資格であり、建設コンサルタント業界ではその有用性は十分に認知されています。

RCCMは「専門の技術者」を証明してくれる資格ですから、業界、業種によっては転職時に有利になることは間違いありません。

以下では、RCCM資格保有者が活躍する転職先として「建設コンサルタント会社」と「建設会社(ゼネコン・サブコン・マリコン)」をご紹介します。

建設コンサルタント会社

RCCMの資格保有者は建設コンサルタント業務を行うには必要不可欠な存在なため、取得していると建設コンサルタント会社への転職が非常に有利です。

そもそもRCCMは建設コンサルティング業務に携わる管理技術者・照査技術者の育成と技術力向上を目的に設けられた資格ですので、資格を最大限に活かせるのは建設コンサルタント会社と言えるでしょう。

建設コンサルタント会社で働きながら「技術士」や「建築士」などの資格を取得すればスキルアップになりますし、実績を積めば将来的に建設コンサルタントとして独立することも可能です。

建設会社(ゼネコン・サブコン・マリコン)

RCCMの資格を活かせるのは発注側である建設コンサルタント会社のイメージが強いかと思いますが、その知識は受注側である建設会社においても役立ちます。

ただし、建設会社であればどこでも転職しやすくなるというわけではありません。土木や建築など、得意とする分野は建設会社によって異なりますので、RCCMの資格を活かした転職をするのであれば土木部門に強い建設会社を選ぶと良いでしょう。ゼネコンで言えば安藤ハザマ、前田建設工業、西松建設などが土木部門に強みを持っており、またマリコンは多くが土木部門を主力としています。

令和5年度 RCCMの試験情報

RCCMの試験内容と日程は次のとおりです。

※今年度の申し込みは締め切られています

※令和3年度より、RCCM資格試験はCBTで実施されます。

主管

資格区分

民間資格(一般社団法人建設コンサルタンツ協会認定)

RCCM資格制度の改正

令和4年3月1日に、RCCM資格制度は新制度に改訂されました。

令和4年からの登録更新は、RCCM登録の有効期間満了の日の前3ヶ月以内、あるいは、合格後4年以降の登録の場合は、任意の時期に登録申請手続きを行い、手続きを行う月の前月から直近3ヶ月以内に、建設コンサルタンツ協会会長が実施する最新の登録更新講習(Web による講習及び自主学習)を受講し、修了していることが条件となっております。

変更点としては、合格後4年以降の登録で修了するべき登録更新講習が「最新」であることを求められます。また、登録更新講習改訂日は9月1日と定められ、登録更新講習を受講できる期間は、受講申し込み完了から登録更新講習改訂日の前日までとなっております。

詳しくは、RCCM資格ホームページをご確認ください。

申込期間

令和5年5月15日(月)~6月14日(水)消印有効

受験予約

令和5年7月4日(火)~10月26日(木)

試験期間

令和5年9月1日(金)~10月31日(火)

合格発表

令和6年3月1日(金)

受験資格

業務経歴において建設事業の計画・調査・立案・助言及び建設工事の設計・管理の業務に従事又はこれを管理した期間の合計年数が次のいずれかに該当する者。

| 学歴 | 実務経験年数 |

|---|---|

| 大学院(後期) | 修了後2年以上 |

| 大学院(前期) | 修了後5年以上 |

| 大学 | 卒業後7年以上 |

| 短期大学/高等専門学校/専修学校 | 卒業後9年以上 |

| 高等学校 | 卒業後11年以上 |

| 中学校 | 卒業後14年以上 |

出典:(一財)建設コンサルタンツ協会 より引用

試験実施地

令和3年度より、RCCM資格試験はCBT(Computer Based Testing)で実施されます。受験者は試験実施期間中に、希望する試験会場、日時を予約して受験することになります。試験・会場の予約に関しましては、プロメトリック社のホームページ で確認して下さい。

受験手数料

受験手数料:17,320円

登録手数料:23,100円

登録証・携帯登録証の再発行手数料:5,770円

更新講習受講料:9,900円

合格証再発行手数料:1,150円

※コンビニ払いの際は上記に加えてコンビニ決済手数料が150円~300円かかります。

試験内容と形式

試験は、『RCCM試験A』と『RCCM試験B』の二つの試験で実施し、『RCCM試験A』は問題I及び問題II、『RCCM試験B』は問題III及び問題IVを受験します。

受験を完了するためには両方の試験を受験する必要があります。受験予約が可能であれば、同じ日に両方の試験を受験することも可能であり、異なる試験会場、異なる日時で受験することも可能です。

問題Ⅰ 受験する専門技術部門の業務経験【記述式】

問題Ⅱ 業務関連法制度、建設一般の知識、技術者倫理等【択一】

問題Ⅲ 管理技術力【記述式】

問題Ⅳ 土木関連の基礎的技術知識と受験する部門の専門技術知識【択一】

合格率(参考)

新型コロナウイルスの影響により令和2年度の試験は中止となっています。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和3年 | 6,742 | 2,160 | 32.0% |

| 令和2年 | — | — | — |

| 令和元年 | 5,659 | 2,371 | 41.9% |

| 平成30年 | 4,905 | 1,871 | 38.1% |

| 平成29年 | 5,571 | 2,312 | 41.5% |

出典:(一財)建設コンサルタンツ協会 より引用

受験案内・申し込み

RCCMの概要と、資格取得のメリット、仕事の内容や、収入、合格率とその難易度についてお伝えしました。RCCMの資格取得者は、土木工事がある限り必要とされる、とても需要の高い人材です。現場で信頼を集め、仕事の幅を広げたい人はぜひ取得したい資格です。

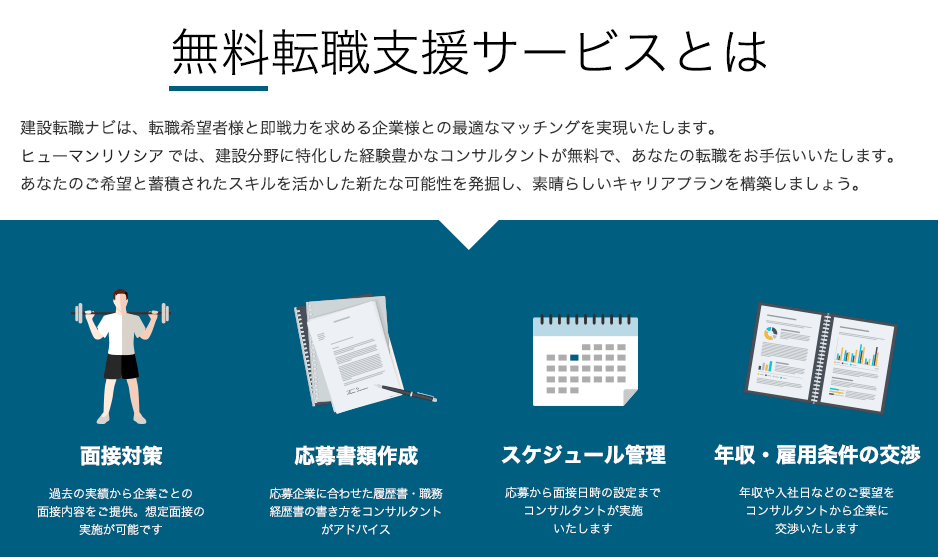

資格を活かして、より活躍できる舞台をお求めの方は、建設転職ナビの無料転職支援サービスをご利用ください。

あなたの希望や意向をもとに、最も活躍できる企業をご提案致します。

建設業界に精通したコンサルタントが徹底サポート!!

今すぐサポートをご希望の方は

建設転職ナビにご登録ください

-

職種で検索

建築設計 意匠設計 構造設計 土木設計 電気設備設計 機械設備設計 設備設計・その他 建築施工管理 アフターメンテナンス 土木施工管理 電気工事施工管理 管工事施工管理 設備施工管理・その他 造園施工管理 プラント機械施工管理 プラント電気施工管理 プラント土木建築施工管理 プラント施工管理・その他 プラントプロジェクトマネージメント プラントオペレーター ビル設備管理 プラント設備管理 施設管理 建築積算 土木積算 設備積算 発注者支援 測量・点検・調査 コンストラクションマネジメント(CM) プロジェクトマネージャー(PM) 設計監理 確認検査 品質管理 エクステリア(造園)設計 営業職(建築) 営業職(土木・建設コンサル) 営業職(設備) その他技術職 営業職(建設その他) 電気設備保全 機械設備保全 マンションフロント 用地仕入 不動産開発 賃貸管理 アセットマネジメント(AM) プロパティマネジメント ビルマネジメント(BM) 法人営業(不動産) 法人営業(住宅) 個人営業(不動産) 個人営業(住宅) その他専門職(住宅・不動産) -

資格で検索

1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士 1級管工事施工管理技士 2級管工事施工管理技士 1級電気工事施工管理技士 2級電気工事施工管理技士 1級電気通信工事施工管理技士 2級電気通信工事施工管理技士 1級建設機械施工管理技士 2級建設機械施工管理技士 1級造園施工管理技士 2級造園施工管理技士 監理技術者 エクステリアプランナー 一級建築士 二級建築士 木造建築士 建築設備士 構造設計一級建築士 設備設計一級建築士 計装士 CAD利用技術者 エネルギー管理士 建築物環境衛生管理技術者 高圧ガス製造保安責任者 危険物取扱者 消防設備士 甲種 消防設備士 乙種 消防設備点検資格者 ボイラー技士 給水装置工事主任技術者 第一種電気工事士 第二種電気工事士 第一種電気主任技術者 第二種電気主任技術者 第三種電気主任技術者 工事担任者 建築積算士 建築コスト管理士 認定コンストラクション・マネジャー 技術士 技術士補 RCCM 測量士 測量士補 地理空間情報専門技術者 地質調査技士 補償業務管理士 土壌汚染調査技術管理者 コンクリート技士・診断士 土木鋼構造診断士 土木学会認定土木技術者資格 宅地建物取引士 管理業務主任者 マンション管理士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建設業経理事務士 労働衛生コンサルタント その他 建設・不動産関連資格 -

都道府県で検索