1級建築施工管理技士とは?資格から仕事内容まで徹底解説

工事現場において欠かすことのできない建築施工管理技士。

今回はその中でも、全ての工事現場を担当することの出来る、1級建築施工管理技士の仕事内容や、資格の取得方法についてご紹介します。

コンテンツ

1級建築施工管理技士は管理できる工事の規模に上限がないため、大規模な建設工事現場に関われる資格となっています。

大規模な工事の施工管理はとても大変な仕事ですが、現場代理人は工事資料や記念碑に名前が刻まれることになります。地図や歴史に名前を残せるような大きな仕事で活躍ができるのは、この1級建築施工管理技士の資格があってこそと言えます。

また、1級建築施工管理技士の資格を取得すると、業者が新たに営業所を立ち上げる場合に必要な一般建設業および特定建設業の専任技術者になることができます。

2023年4月現在、元請けの場合、請負代金の合計金額が4,500万(建築一式工事の場合7,000万)円以上の建設現場には、監理技術者の専任配置が義務付けられていますので、1級建築施工管理技士の資格を保有していると出世はもちろんのこと、建設業界での転職も有利になります。

特に、ある程度年齢を重ねてからの転職の場合は、現場経験よりもこの資格が重要視される場合も多くなりますから、自身のスキルアップのためにも取得しておきたいですね。

主任技術者、監理技術者になれる

2級建築施工管理技士は主任技術者までの資格となっており、監理技術者にはなることは出来ませんが、1級建築施工管理技士は主任技術者と管理技術者どちらにもなれます。

主任技術者、監理技術者は現場ごとに配置する必要がありますので、1級建築施工管理技士は非常に需要が高い人材です。主任技術者、監理技術者になれば仕事の幅が広がってスキルアップできますし、年収アップも期待できます。

経営事項審査において企業の得点に加算される

1級建築施工管理技士がいると、経営事項審査の技術力評価において、資格者1人あたり5点が加算されます(2級は2点)。この点数は公共工事の受注をする際に技術力として評価されるため、企業の経営規模評価に大きく貢献することができます。

有資格者がいるほど企業の経営規模評価は高まりますので、1級建築施工管理技士はぜひとも欲しい人材なのです。

「特定建設業」及び「一般建設業」の許可を受けた建設業者は各営業所に専任の技術者を配置しなければなりませんし、施工管理技士の有資格者がいると企業の技術力評価において加点されるため、数多くの企業が施工管理技士を欲しています。

人手不足が続く建設業界では特に施工管理技士が不足していますので、1級建築施工管理技士の需要は非常に高くなっています。

では、1級建築施工管理技士にはどのような活躍の場があるのでしょうか? 以下では1級建築施工管理技士の資格を活かした転職先として、「ゼネコン」と「建設会社」をご紹介します。

大手ゼネコン

大規模な工事を取りまとめるゼネコンでは多くの1級建築施工管理技士が必要となりますので、1級建築施工管理技士の有資格者を中途採用している企業もあります。

ただし、大手ゼネコンへの転職は難易度が高いため、1級建築施工管理技士の資格以外にスキルや実績などのアピールポイントが必要です。

近年は国内の建築需要の落ち込みに備えて海外展開している企業も増えていますので、大規模な工事の施工管理をしたい方や、世界を舞台に活躍したい方にはゼネコンへの転職がオススメです。

建設会社(サブコン、ハウスメーカー、中堅ゼネコンなど)

建設会社によっては、1級建築施工管理技士が活躍できるような規模の大きい工事を受注している企業もあり、そういった大手建設会社へ転職するには1級建築施工管理技士の資格を持っていると有利になります。

建設会社によって住宅やオフィスビルなど取り扱う建物や規模が異なりますので、自分が何を扱いたいのかを明確にしてから企業を選ぶようにすると良いでしょう。

建設会社で働くなかで一級建築士の資格も取得すれば仕事の幅を広げられますし、キャリアアップや年収アップにも繋がります。

1級建築施工管理技士は担当する業務にも制限がないため、幅広い業務を担います。

仕事内容

1級建築施工管理技士は建築工事の施工計画を作成し、現場の工程管理や安全管理、品質管理など、工事全体の進行の管理、監督を行います。

他にも、発注者との打ち合わせ、現場の技術者や職人の監督、指導、資材の発注、予算管理など、仕事内容は多岐にわたります。

また、1級建築施工管理技士はあらゆる建設工事に携われますので、大小様々な規模の現場で仕事をすることになります。

主管

資格区分

国家資格(国土交通大臣認定)

令和3年度の建築施工管理技術検定制度の改正

令和3年に、建築施工管理技術検定は新制度に改訂されました。

以前は「学科試験」を受けて、合格すると「実地試験」を受けることができました。

この実地試験に合格することで建築施工管理技士の資格を得ることができましたが、令和3年からは試験が「第一次検定」と「第二次検定」に変更となり、第一次検定を合格した時点で「技士補」の資格を得られるようになりました。

技士補について詳細はこちらの記事をご覧ください。

令和6年度以降の建築施工管理技術検定制度の改正

令和6年度より建築施工管理技術検定の受験資格が見直されました。

- 1級の第一次検定は19歳以上(当該年度末時点)が受験可能になりました

※2級の第一次検定の受験資格は改正なし - 1級・2級の第二次検定は第一次検定合格後に一定期間の実務経験などで受験が可能になりました

- 1級・2級の第二次検定は令和6年度~令和10年度まで経過措置期間として、旧受験資格と新受験資格の選択が可能です

申込期間

令和7年2月14日(金)~2月28日(金)

※第一次検定のみの受検申請に限り、4月7日(月)まで申込可能

試験日程

| 試験の種類 | 試験日 | 合格発表日 |

|---|---|---|

| 第一次検定 | 令和7年7月20日(日) | 令和7年8月22日(金) |

| 第二次検定 | 令和7年10月19日(日) | 令和8年1月9日(金) |

受検資格

第一次検定

試験実施年度に満19歳以上となる者(令和7年度に申請する場合、生年月日が平成19年4月1日以前)

詳細は(一財)建設業振興基金のウェブサイト もご確認ください。

第二次検定

国土交通省ウェブサイト または(一財)建設業振興基金ウェブサイトの受検の手引 でご確認ください。

受検手数料(消費税非課税)

第一次検定:12,300円

第二次検定:12,300円

難易度・合格率

試験実施年度によって合格率に差は出ますが、1級建築施工管理技士の合格率は40%前後となっています。

2級建築施工管理技士よりも合格率が高いのは、決して試験が簡単だからというわけではありません。1級建築施工管理技士を受検する方は既に2級建築施工管理技士の資格を取得していたり、知識や経験が豊富な方が受検したりすることが多いため合格率が高くなっているのです。

2級よりも難易度は高くなっていますが、過去問でしっかりと対策すれば合格できる試験となっています。

【参考】過去4年間の受検者数・合格者数・合格率

| 年度 | 試験 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 一次検定 | 37,651 | 13,624 | 36.2% |

| 二次検定 | 14,816 | 6,042 | 40.8% | |

| 令和5年度 | 一次検定 | 24,078 | 10,017 | 41.6% |

| 二次検定 | 14,391 | 6,544 | 45.5% | |

| 令和4年度 | 一次検定 | 27,253 | 12,755 | 46.8% |

| 二次検定 | 13,010 | 5,878 | 45.2% | |

| 令和3年度 | 一次検定 | 22,277 | 8,025 | 36.0% |

| 二次検定 | 12,813 | 6,708 | 52.4% |

出典:(一財)建設業振興基金HP より引用

過去問

◆第一次検定

以下のようなものが出題されています。

[No.46]仕上工事における試験及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.アルミニウム製外壁パネルに施された陽極酸化皮膜の厚さは、渦電流式測定法により測定した。

2.現場搬入時の造作材の含水率は、高周波水分計を用いて15%以下であることを確認した。

3.防水型仕上塗材仕上げの塗厚の確認は、単位面積あたりの使用率を基に行った。

4.塗装素地となるモルタル面のアルカリ度は、pHコンパレーターを用いて塗装直前にpH12以下であることを確認した。

→解答:4

令和7年度1級建築施工管理技術検定試験 より引用

◆第二次検定

以下のようなものが出題されています。

[問題2]

建築工事における次の1.から3.の設備または機械を安全に使用するための留意事項を、それぞれ2つ具体的に記述しなさい。

ただし、1.から3.の解答はすべて異なる内容の記述とし、保護帽や要求性能墜落制止用器具等の保護具の使用、気象条件、資格、免許及び届出に関する記述は除くものとする。

また、使用資機材に不良品はないものとし、2.を除き保守点検に関する記述は不可とする

1.バケット容量0.5㎥程度のバックホウ

2.工事用の仮説電力設備

3.ホイール式垂直昇降型の高所作業車

→解答:第二次検定の解答は公開されていません。

合格しただけでは1級建築施工管理技士と認められない?

学科試験・実地試験の両方に合格した後、黙っていれば1級建築施工管理技士になれるわけではありません。合格後、「技術検定合格証明書」の申請手続き を決められた期間内に行う必要があるのです。

申し込み後、国土交通大臣から「1級技術検定合格証明書」が郵送で届きますので、これで晴れて1級建築施工管理技士となれるのです。

1級建築施工管理技士の資格は、更新をする必要はなく、取得すれば永久に持ち続けることができます。

しかし、監理技術者 として働く場合、定期講習を受けて資格を更新する必要があります。建設会社に従事している場合は、定期講習の案内が送られて来ますので、見落とさないように気をつけましょう。

Q: 1級建築施工管理技士とはどんな資格ですか?

A: 大規模な建設工事現場に関わる資格です。元請けの場合、請負代金の合計金額が4,500万(建築一式工事の場合7,000万)円以上の建設現場には監理技術者の専任配置が義務付けられるため、建設業界での出世や転職に有利です。

Q: 1級建築施工管理技士の仕事内容は?

A: 建築工事の施工計画に加え、現場の安全や品質などの工事全体の進行管理や監督を行います。ほかにも発注者との打ち合わせ、現場での指導、資材の発注など幅広く担当します。あらゆる建設工事に携わり、大小様々な規模の現場で仕事を行います。

1級建築施工管理技士の資格が必要な仕事は、毎日こなさなければならない事が多く、どれも責任重大なことなのでとても大変な仕事だと言えます。

ですが、大変な分建造物が完成した時や、その製作に関わった事実が仕事に対する大きな喜びとやりがいになるのです。そして、建設現場の仕事をする場合、1級建築施工管理技士の資格は自身にとって間違いなく有利になります。転職や出世はもちろんですが、工事の依頼主や設計者、職人に説明を行う際にも説得力が増し、スムーズに仕事を進められるようになり、自信にも繋がるはずです。

建設現場の仕事に従事する方は、ぜひ取得したい資格のひとつです。

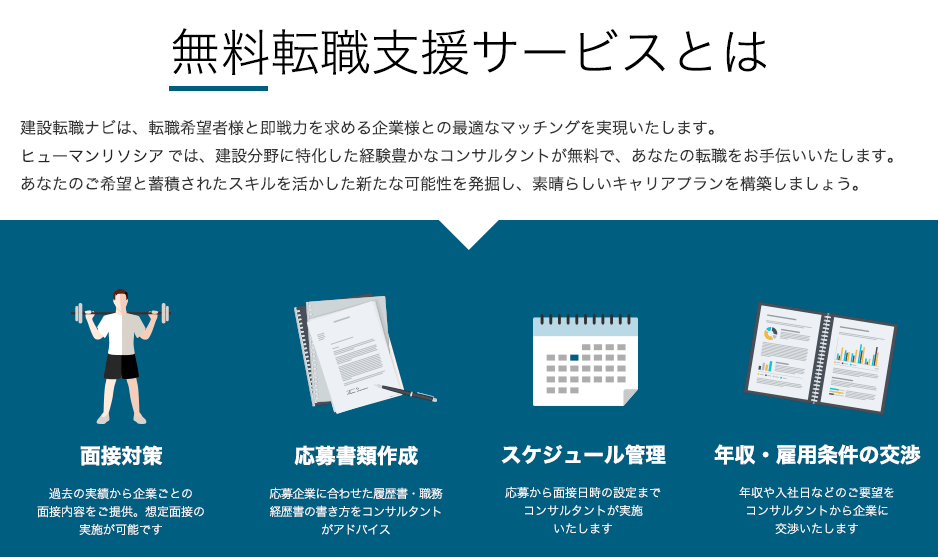

資格を活かして、より活躍できる舞台をお求めの方は、建設転職ナビの無料転職支援サービスをご利用ください。

あなたの希望や意向をもとに、最も活躍できる企業をご提案致します。

1級建築施工管理技士の求人はこちら 無料転職支援サービス登録はこちら

執筆・編集

建設転職ナビ編集部

建設転職ナビ編集部では、長く建設・不動産業界に特化した転職サービスを提供しているヒューマンリソシアの知見と最新情報を元に、建設・不動産業界で活躍していきたい皆様へ有益な情報を発信していきます。

建設業界に精通したコンサルタントが徹底サポート!!

今すぐサポートをご希望の方は

建設転職ナビにご登録ください

-

職種で検索

建築設計 意匠設計 構造設計 土木設計 電気設備設計 機械設備設計 設備設計・その他 建築施工管理 アフターメンテナンス 土木施工管理 電気工事施工管理 管工事施工管理 設備施工管理・その他 造園施工管理 プラント機械施工管理 プラント電気施工管理 プラント土木建築施工管理 プラント施工管理・その他 プラントプロジェクトマネージメント プラントオペレーター ビル設備管理 プラント設備管理 施設管理 建築積算 土木積算 設備積算 発注者支援 測量・点検・調査 コンストラクションマネジメント(CM) プロジェクトマネージャー(PM) 設計監理 確認検査 品質管理 エクステリア(造園)設計 営業職(建築) 営業職(土木・建設コンサル) 営業職(設備) その他技術職 営業職(建設その他) 電気設備保全 機械設備保全 マンションフロント 用地仕入 不動産開発 賃貸管理 アセットマネジメント(AM) プロパティマネジメント ビルマネジメント(BM) 法人営業(不動産) 法人営業(住宅) 個人営業(不動産) 個人営業(住宅) その他専門職(住宅・不動産) -

資格で検索

1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士 1級管工事施工管理技士 2級管工事施工管理技士 1級電気工事施工管理技士 2級電気工事施工管理技士 1級電気通信工事施工管理技士 2級電気通信工事施工管理技士 1級建設機械施工管理技士 2級建設機械施工管理技士 1級造園施工管理技士 2級造園施工管理技士 監理技術者 エクステリアプランナー 一級建築士 二級建築士 木造建築士 建築設備士 構造設計一級建築士 設備設計一級建築士 計装士 CAD利用技術者 エネルギー管理士 建築物環境衛生管理技術者 高圧ガス製造保安責任者 危険物取扱者 消防設備士 甲種 消防設備士 乙種 消防設備点検資格者 ボイラー技士 給水装置工事主任技術者 第一種電気工事士 第二種電気工事士 第一種電気主任技術者 第二種電気主任技術者 第三種電気主任技術者 工事担任者 建築積算士 建築コスト管理士 認定コンストラクション・マネジャー 技術士 技術士補 RCCM 測量士 測量士補 地理空間情報専門技術者 地質調査技士 補償業務管理士 土壌汚染調査技術管理者 コンクリート技士・診断士 土木鋼構造診断士 土木学会認定土木技術者資格 宅地建物取引士 管理業務主任者 マンション管理士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建設業経理事務士 労働衛生コンサルタント その他 建設・不動産関連資格 -

都道府県で検索